清華地學(xué)系研究團(tuán)隊(duì)為全球環(huán)境容量限界研究的區(qū)域閾值定義提供新方法

清華新聞網(wǎng)3月1日電 2月28日,清華大學(xué)地球系統(tǒng)科學(xué)系、清華海峽研究院喻朝慶博士等在國(guó)際頂尖學(xué)術(shù)期刊《自然》(Nature)發(fā)表題為《恢復(fù)中國(guó)水環(huán)境質(zhì)量需全面加強(qiáng)氮管理》(Managing nitrogen to restore water quality in China)的文章,揭示了中國(guó)從1955年到2014年人類活動(dòng)導(dǎo)致的氮流失量,建立了各省淡水環(huán)境氮容量的“安全”閾值。文章為近年來(lái)全球環(huán)境容量限界(Planetary boundary)研究的區(qū)域閾值定義提供了新方法,為全方位解決中國(guó)水體富營(yíng)養(yǎng)化問(wèn)題提供了量化依據(jù)。

為實(shí)現(xiàn)人類可持續(xù)發(fā)展,需要將對(duì)全球環(huán)境的影響維持在安全界限以內(nèi)。氮素污染是其中一個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容,但關(guān)于氮排放安全閾值評(píng)估研究目前尚無(wú)可靠量化定義方法。瑞典科學(xué)家約翰·羅克斯特倫(Johan Rockstrom)等曾提出全球每年3500萬(wàn)噸氮的安全閾值。一些學(xué)者基于氮平衡模型開(kāi)展全球尺度的閾值評(píng)估,但仍存在很大的不確定性。這是由于氮元素在不同區(qū)域的遷移轉(zhuǎn)化受復(fù)雜的生物地球化學(xué)過(guò)程影響,難以用簡(jiǎn)單的物質(zhì)平衡模型得到可靠的結(jié)果;而復(fù)雜的水文和水質(zhì)演變機(jī)理模型在大尺度模擬中所需的數(shù)據(jù)十分缺乏。

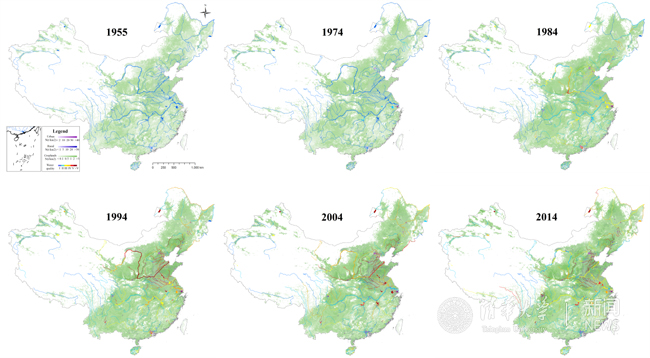

本文結(jié)合中國(guó)不同區(qū)域代表性水體中歷史總氮濃度的觀測(cè)數(shù)據(jù)和基于DNDC作物模型及其它氮平衡模型計(jì)算的氮流失數(shù)據(jù),重構(gòu)了1955-2014年間中國(guó)氮排放與水質(zhì)演變的時(shí)空關(guān)系(圖1)。作者提出水體氮濃度首次達(dá)到或超過(guò)IV類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(1.0mg/L)所在年份對(duì)應(yīng)的氮流失量(含徑流和下滲)為該區(qū)域的氮排放閾值。

圖1 1955-2014年中國(guó)氮流失(徑流與土壤下滲之和)與河流水質(zhì)演變

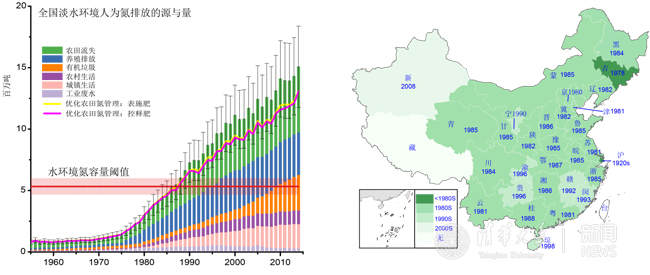

圖2 中國(guó)水環(huán)境氮安全容量閾值。(a)全國(guó)不同氮源的流失量與水環(huán)境容量閾值;(b)觀測(cè)數(shù)據(jù)中各省水體總氮濃度首次達(dá)到或超過(guò)IV類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(1mg/L)所在年份

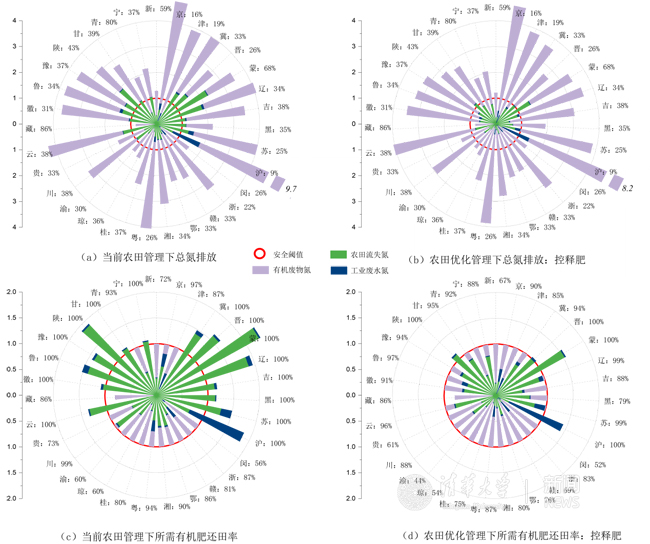

研究結(jié)果表明,中國(guó)絕大多數(shù)省份的氮排放在1980年代中期超過(guò)了水環(huán)境安全閾值(圖2)。全國(guó)水環(huán)境的氮容量安全閾值為每年520±70萬(wàn)噸,但目前氮的實(shí)際排放量每年達(dá)到1450±310萬(wàn)噸。有14個(gè)省僅農(nóng)田氮流失量就超過(guò)自身閾值,主要分布在缺水的北方(圖3)。因此,中國(guó)當(dāng)前的氮管理面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。作者對(duì)不同氮管理措施的減排潛力進(jìn)行了評(píng)估。結(jié)果表明,提高農(nóng)田管理水平可減小50%左右的農(nóng)田氮流失,但僅可減小全國(guó)總超排量的1/4。2014年全國(guó)城市生活污水處理的除氮量?jī)H為70萬(wàn)噸左右,若進(jìn)一步提高污水處理的除氮效率,其能耗會(huì)呈非線性增長(zhǎng)。

圖3 中國(guó)省級(jí)氮管理面臨的挑戰(zhàn)與解決方案。(1)當(dāng)前農(nóng)田管理水平下省級(jí)氮流失總量超安全閾值的倍數(shù),外圍的百分?jǐn)?shù)是當(dāng)前有機(jī)廢物還田率;(2)在優(yōu)化農(nóng)田管理的控釋肥方式下省級(jí)氮流失總量超安全閾值的倍數(shù),外圍的百分?jǐn)?shù)是當(dāng)前有機(jī)廢物還田率;(3)在當(dāng)前農(nóng)田管理水平下,欲將氮流失減至閾值內(nèi)所需達(dá)到的有機(jī)廢物還田率(外圍百分?jǐn)?shù));(4)優(yōu)化農(nóng)田管理的控釋肥方式下,將氮流失減至閾值內(nèi)所需達(dá)到的有機(jī)廢物還田率(外圍百分?jǐn)?shù))

文章認(rèn)為,目前唯一可行的方法是重構(gòu)傳統(tǒng)的城鄉(xiāng)養(yǎng)分循環(huán)體系。在提高農(nóng)田氮肥利用效率的基礎(chǔ)上,還需要將城鄉(xiāng)有機(jī)廢物的還田率從目前的40%以下提高到86%以上,其中9個(gè)省份需要將還田率提高到95%以上。在作者們推薦的幾個(gè)方法中,其中一種是將工業(yè)廢水和生活污水分流,在防止土壤污染和疾病傳播的前提下將生活污水接入灌溉系統(tǒng),既實(shí)現(xiàn)養(yǎng)分回收又減小農(nóng)業(yè)的水資源消耗。以2010年價(jià)格計(jì),基礎(chǔ)設(shè)施所需成本近7000億元。實(shí)現(xiàn)人畜糞便全部循環(huán)利用的年運(yùn)行成本約1200-1900億元,并不比2014年的城市生活污水處理成本的1100億元高太多。這不但可徹底解決中國(guó)的水體富營(yíng)養(yǎng)化問(wèn)題,還可為農(nóng)民增收提供機(jī)會(huì)。

喻朝慶博士是該論文的通訊作者兼第一作者,地學(xué)系的論文合作者還有宮鵬教授、喬納森·萊特(Jonathon S. Wright)副教授、俞樂(lè)副教授、蔡聞佳副教授、付昊桓教授和黃小猛副教授,博士生黃逍、陳晗、黃國(guó)銳、倪少?gòu)?qiáng)、張杰、喬圣超和碩士生馮釗、肖雨晨等。英國(guó)牛津大學(xué)查爾斯·戈弗雷(Charles J. Godfray)教授和吉姆·霍爾(Jim Hall)教授、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)巨曉棠教授、法國(guó)氣候與環(huán)境科學(xué)實(shí)驗(yàn)室菲利普·西亞斯(Philippe Ciais)教授、挪威奧斯陸大學(xué)尼爾斯·斯滕塞思(Nils Chr. Stenseth)教授和達(dá)格·黑森(Dag O. Hessen)教授、德國(guó)萊布尼茲轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)農(nóng)業(yè)發(fā)展研究所孫戰(zhàn)利博士、瑞典皇家理工學(xué)院張弛博士、中國(guó)農(nóng)科院劉宏斌研究員和英國(guó)紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)詹姆斯·泰勒(James Taylor)等參與了研究。這項(xiàng)研究工作得到國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(2017YFA0603602和2014CB953803)的支持。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-019-1001-1

編輯:李華山 審核:周襄楠