清華新聞網(wǎng)3月12日電 近日,清華大學(xué)藥學(xué)院錢鋒課題組研究揭示了抑制補(bǔ)體C3不同表位的補(bǔ)體生物學(xué)效應(yīng),豐富了補(bǔ)體C3的結(jié)構(gòu)功能關(guān)系,為C3抑制劑的合理設(shè)計(jì)提供了有價值的見解。

補(bǔ)體系統(tǒng)是免疫系統(tǒng)的重要組成部分,通過調(diào)理素介導(dǎo)的吞噬作用、免疫調(diào)節(jié)活性和病原體裂解功能等,在維持組織穩(wěn)態(tài)和免疫監(jiān)視中發(fā)揮關(guān)鍵作用。補(bǔ)體級聯(lián)反應(yīng)受多重負(fù)調(diào)控因子的嚴(yán)格調(diào)控,以防止異常活化導(dǎo)致宿主細(xì)胞和組織的損傷。補(bǔ)體系統(tǒng)的失調(diào)與過度活化已被證實(shí)與多種疾病相關(guān),包括陣發(fā)性睡眠性血紅蛋白尿癥(PNH)、濕性年齡相關(guān)性黃斑變性(wAMD)以及地圖樣萎縮(GA)等。

作為血清中含量最高的補(bǔ)體成分,C3是補(bǔ)體級聯(lián)反應(yīng)中的核心成分,參與所有補(bǔ)體活性產(chǎn)物(C3a、C3b、C5a、C5b-9)的產(chǎn)生。鑒于C3在補(bǔ)體系統(tǒng)中的核心地位,C3已成為補(bǔ)體相關(guān)疾病治療的重要靶點(diǎn)。目前,EmpaveliTM(聚乙二醇化肽類注射液)和SyfovreTM(玻璃體內(nèi)注射劑)已分別獲批用于治療PNH和GA,兩者的活性成分均為抗C3環(huán)肽。此外,目前有十余種C3靶向藥物正處于臨床前或臨床研究階段。然而,不同C3抑制劑的療效存在顯著差異:Syfovre在GA治療的III期臨床試驗(yàn)中達(dá)到主要終點(diǎn),而C3的單抗NGM621在II期研究中因療效不足而宣告失敗。不同C3抑制劑在臨床試驗(yàn)中的顯著差異提示,理想的C3抑制劑需以高親和力結(jié)合關(guān)鍵功能表位,C3復(fù)雜的結(jié)構(gòu)功能關(guān)系是C3藥物設(shè)計(jì)中亟待解決的問題。

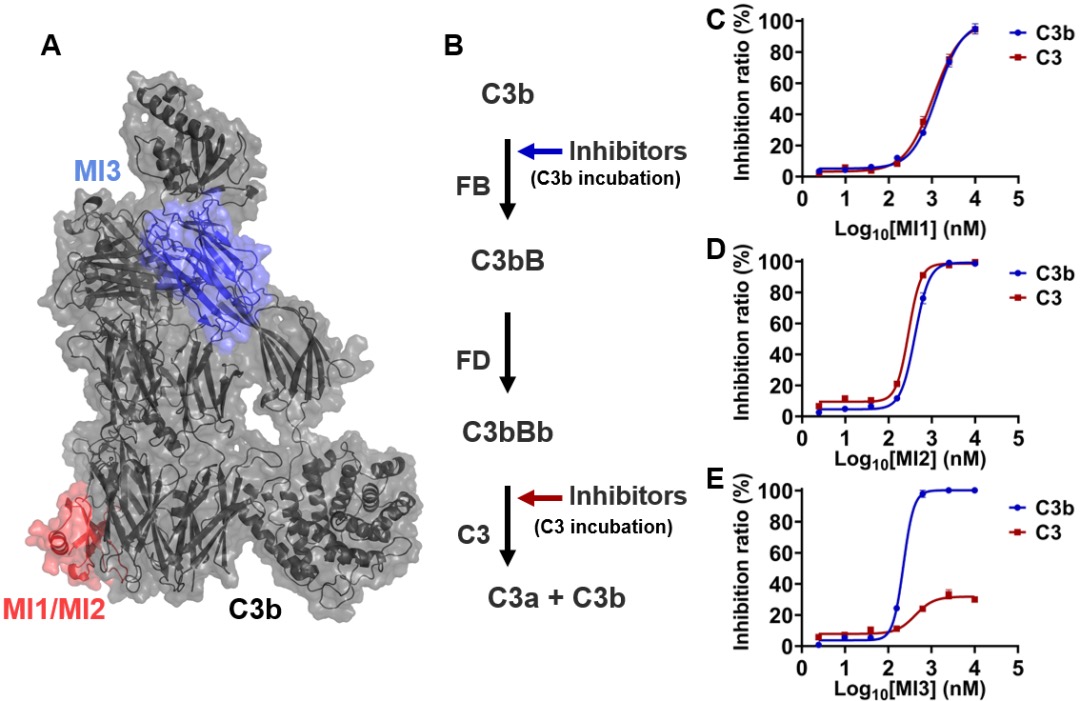

該研究中,研究團(tuán)隊(duì)首先獲得了三種結(jié)合C3兩種不同表位的C3模型分子(MIs)(圖1A)。模型分子MI1/2結(jié)合在C3/C3b的MG4/5結(jié)構(gòu)域,而MI3結(jié)合在C345C結(jié)構(gòu)域。通過在補(bǔ)體級聯(lián)反應(yīng)的不同步驟中加入模型分子(圖1B),模型分子產(chǎn)生不同抑制效應(yīng)。模型分子MI1/2在不同反應(yīng)步驟中加入均能抑制C3的裂解(圖1C和D),而模型分子MI3僅能通過抑制在C3b與FB結(jié)合這一步驟產(chǎn)生C3裂解抑制活性(圖1E)。

圖1.C3模型分子(MIs)的結(jié)合表位和抑制機(jī)制

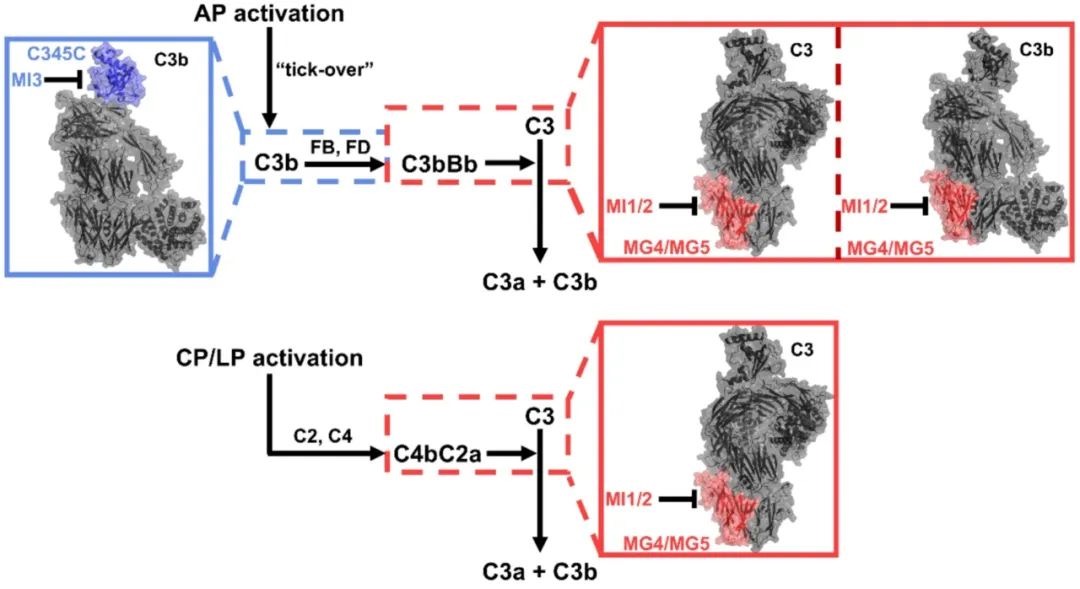

結(jié)合其他建立的補(bǔ)體抑制活性方法,研究團(tuán)隊(duì)證明模型分子MI3通過結(jié)合在C345C結(jié)構(gòu)域,抑制C3b與FB、FD結(jié)合形成C3轉(zhuǎn)化酶C3bBb,進(jìn)而產(chǎn)生AP途徑偏向性的補(bǔ)體抑制活性;模型分子MI1/2通過結(jié)合在MG4/MG5結(jié)構(gòu)域,抑制C3與兩種C3轉(zhuǎn)化酶(AP途徑:C3bBb;CP途徑:C4bC2a)結(jié)合進(jìn)而抑制C3的裂解,在AP和CP兩種途徑中均有較強(qiáng)的補(bǔ)體抑制活性(圖2)。

圖2.靶向C3中的C345C結(jié)構(gòu)域和MG4/MG5結(jié)構(gòu)域的補(bǔ)體抑制過程

該研究通過三種靶向C3不同表位的模型分子,結(jié)合新建立的用于研究補(bǔ)體抑制活性和機(jī)制的生化方法,系統(tǒng)解析了C3中兩個關(guān)鍵功能表位的結(jié)構(gòu)-功能關(guān)系,并通過研究C3表位與補(bǔ)體抑制活性及機(jī)制的關(guān)系,為開發(fā)高效C3靶向治療藥物提供了重要理論依據(jù)。

相關(guān)研究成果以“針對C3特定表位的抑制以調(diào)控補(bǔ)體系統(tǒng)”(Modulating the complement system through epitope-specific inhibition by complement C3 inhibitors)為題,發(fā)表于3月的《生物化學(xué)雜志》(Journal of Biological Chemistry)。

清華大學(xué)藥學(xué)院錢鋒教授、尋濟(jì)生物科技(北京)有限公司劉慧琴博士為論文共同通訊作者。錢鋒課題組2021級博士生陳志棟、尋濟(jì)生物科技(北京)有限公司王銘爽博士為論文共同第一作者。研究得到北京生物結(jié)構(gòu)前沿研究中心的資助。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.jbc.2025.108250

供稿:藥學(xué)院

編輯:李華山

審核:郭玲