清華航院陳民研究組提出納米液滴碰撞破碎臨界判據(jù)

清華新聞網(wǎng)3月13日電 理解納米液滴在與固體表面碰撞過程中的動力學行為是發(fā)展納米噴墨、涂覆及納米級3D打印技術中的一個關鍵問題。近日,清華大學航天航空學院陳民教授研究組利用分子動力學模擬的方法,在納米尺度觀察并分析了液滴在與固體壁面碰撞中的系列動力學行為,研究修正了前人對液滴變形的估計,并首次提出納米液滴破碎的理論模型。相關研究結果以《納米液滴在固體壁面碰撞的鋪展與破碎》(“Spreading and breakup of nanodroplet impinging on surface”)為題,發(fā)表在日前出版的《流體物理》(Physics of Fluids)期刊上。

此項工作被美國物理學會(American Institute of Physics),每日科學(ScienceDaily),亞洲科學家(AsianScientist),物理組織(PHYS ORG),3D打印(3DPRINT.com)等科技網(wǎng)站專題報道,被評價為:“幫助理解了納米液滴的破碎機理”“將促進3D打印技術的發(fā)展”。

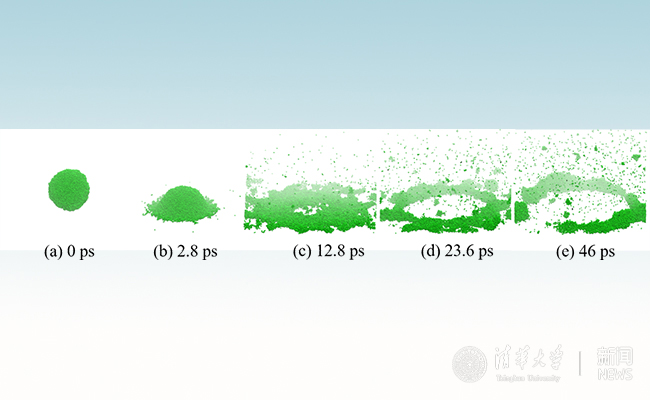

圖1.上圖展示了初始直徑為8.6nm的液滴在壁面碰撞破碎過程中隨時間的演化。

判斷一個液滴與固體表面碰撞后是否破碎對于打印、涂覆中的參數(shù)設計至關重要。宏觀條件下的實驗表明,液滴碰撞固體表面后是否破碎與初始液滴大小以及碰撞速度有著很強的相關性,由實驗總結得到的規(guī)律已經(jīng)在相關技術中被廣泛應用。然而,宏觀實驗的規(guī)律在納米尺度是否仍然適用還不清楚。陳民研究組研究了初始直徑在幾納米到數(shù)十納米的液滴碰撞在平整剛性壁面上的鋪展過程以及破碎機制。

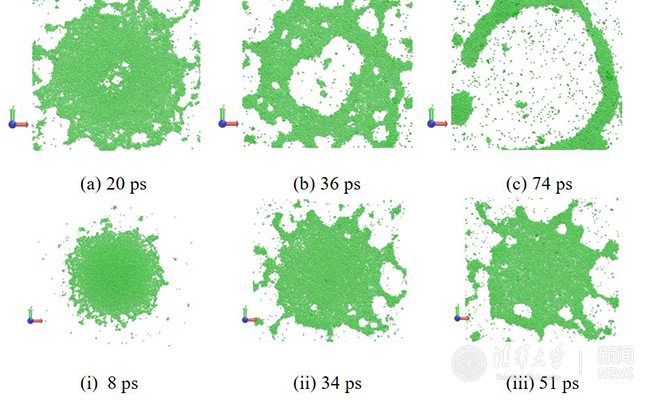

圖2.兩種水滴破碎的模式:(a~(c)的破碎由水滴內(nèi)部的失穩(wěn)誘發(fā);(i)~(iii)的破碎由水滴邊界的失穩(wěn)誘發(fā)。下標表示了自碰撞開始演化至對應時刻所需的時間。

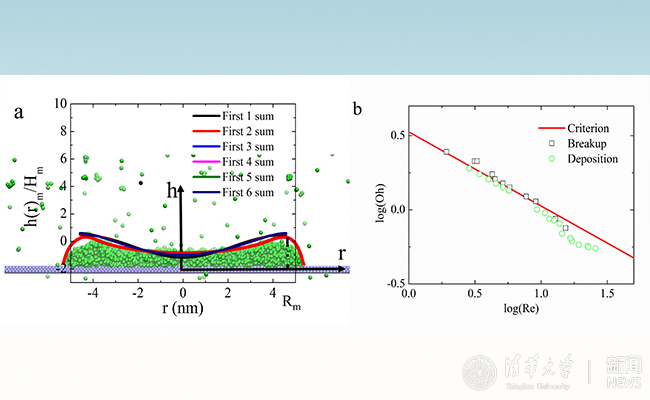

在液滴的鋪展變形過程中,研究人員通過引入流場速度梯度在徑向的線性分布,修正了對液滴變形過程中的粘性耗散估計。結合對表面自由能的修正,研究人員發(fā)展了對液滴最大鋪展半徑的估計式。與前人文獻給出的估計式相比,此結果有效地減小了估計結果與模擬結果的相對誤差。研究人員在模擬中觀察到了兩種不同的破碎模式:一種來源于液滴鋪展過程中的邊界失穩(wěn),另一種來源于液滴鋪展所形成的液膜內(nèi)部失穩(wěn)。針對納米液滴的碰撞,由于液滴具有極大的比表面積,液滴表面的行為更加重要。研究人員通過對液膜表面的穩(wěn)定性分析提出一個新的理論模型來預測納米液滴破碎的發(fā)生。理論預測結果與模擬結果非常吻合。

圖3.(a)液膜振動的理論模型與模擬剖面圖的對比;(b)理論得到的破碎的臨界判據(jù)(紅線)與模擬結果的對比。

此納米液滴碰撞的理論模型能夠幫助理解液滴在碰撞過程中的能量轉化與變形規(guī)律,對于納米涂覆、噴墨打印、3D打印都具有重要意義。此外,飛機機翼結冰是造成空難的重要原因之一,而20~50微米直徑的過冷水滴在飛機表面的碰撞與沉積是機翼結冰的主要原因。此納米尺度的模型能夠幫助人們理解當液滴尺寸減小后其行為與宏觀情況下的不同,對于飛機防冰相關研究也有積極的幫助。

2013級錢學森力學班的本科生李步選同學為該論文的第一作者,這已經(jīng)是該研究組以錢學森力學班的本科生做為第一作者在《流體物理》(Physics of Fluids)上發(fā)表的第二篇論文(首篇的第一作者李新浩同學,Physics of Fluids,vol.27,052007, 2015)。本項工作得到國家973計劃、國家自然科學基金以及清華大學本科生學術推進計劃的支持。分子動力學模擬在清華大學信息科學與技術國家實驗室的超算平臺上完成。

論文鏈接:http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4974053

供稿:航院 編輯:華山