物理系冷原子研究取得突破

物理系尤力等在《科學(xué)》發(fā)文報道確定性制備近千個原子糾纏態(tài)

清華新聞網(wǎng)2月12日電 2月10日,清華大學(xué)物理系尤力教授研究組在《科學(xué)》(Science)發(fā)表題為《通過量子相變確定性產(chǎn)生量子糾纏》(Deterministic entanglement generation from driving through quantum phase transitions)的研究論文,報道了在國際上首次利用原子玻色愛因斯坦凝聚體(BEC)確定性地制備對精密測量具有重要意義的量子糾纏態(tài)。

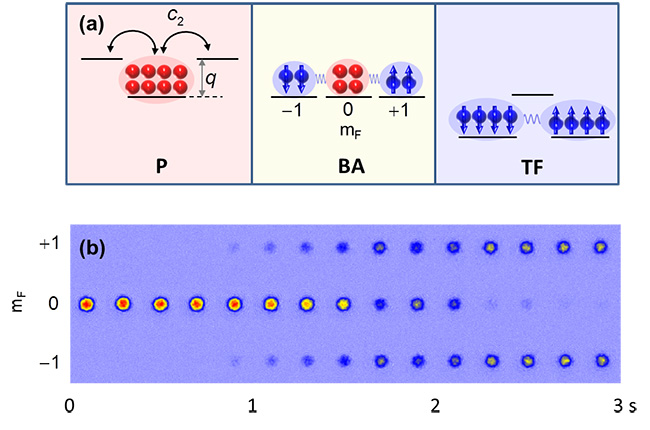

圖1 (a) 自旋1的旋量BEC基態(tài)取決于單原子內(nèi)態(tài)的二階塞曼能移(q)和凝聚體中自旋交換相互作用強度(c2)的相對大小,依次出現(xiàn)Polar (P)、Broken-axis symmetry (BA)、和Twin-Fock(TF)相。(b)實驗觀察到的不同自旋分量的原子吸收成像圖,它給出了線性掃描q時BEC在各個內(nèi)態(tài)上的分布隨時間的變化。

量子糾纏是一種沒有經(jīng)典對應(yīng)的特殊關(guān)聯(lián)。它是實現(xiàn)量子計算和量子模擬的重要資源,也有助于實現(xiàn)超越經(jīng)典干涉儀(如引力波探測的光學(xué)干涉儀LIGO)的測量精度極限。自上世紀(jì)90年代量子信息研究興起以來,實現(xiàn)多粒子量子糾纏一直是實驗量子物理研究的一大追求。量子糾纏態(tài)已經(jīng)在核自旋、離子、光子和超導(dǎo)量子體系等物理系統(tǒng)中得到實現(xiàn),但是這些系統(tǒng)中實現(xiàn)的糾纏態(tài)最多只包含十個左右的粒子或等同自由度的粒子。利用冷原子體系能夠制備更大的糾纏態(tài),可是以往的制備方式有很大的隨機性。清華物理系的冷原子實驗團隊近來取得了重大進展,在國際上首次通過調(diào)控量子相變過程實現(xiàn)了大粒子數(shù)量子糾纏態(tài)的確定性制備。

實驗上,該團隊首先利用冷原子技術(shù)制備了溫度約為100nK的超冷銣87原子的BEC。兩個在(F=1, mF =0)內(nèi)態(tài)的銣87原子可以發(fā)生自旋交換碰撞產(chǎn)生糾纏的(F=1, mF =+1)和(F=1, mF =-1)粒子對(見圖1(a))。銣87原子旋量BEC的基態(tài)相圖由單原子內(nèi)態(tài)的二階塞曼能移(q)(見圖1)和自旋交換相互作用強度(c2)的相對大小所決定。它具有三種相,即圖中標(biāo)識的P, BA和TF,分別對應(yīng)于極化(Polar)相、軸對稱破缺(Broken-axis symmetry)相、和雙數(shù)(Twin-Fock)相,由兩個量子相變點(q = ±2|c2|)分隔開。它們對應(yīng)的原子內(nèi)態(tài)布居分布如圖所示。在P相和TF相中,二階塞曼能(q)起主導(dǎo)作用。其中,P相的基態(tài)對應(yīng)于所有原子都處于能量較低的無磁態(tài)(F=1, mF=0),實驗上很容易制備。而在TF相中,(F=1, mF=0)的能量較高,自旋交換相互作用使得原子趨于平均分布在磁矩相反的(F=1, mF=+1)和(F=1, mF=-1)上,這是一種高度糾纏的量子態(tài),即所謂的雙數(shù)態(tài)。根據(jù)量子絕熱定理,從P相的基態(tài)出發(fā),通過改變q將系統(tǒng)從P相絕熱掃到TF相,基態(tài)原子凝聚體將演化為雙數(shù)態(tài),如圖1(b)所示。該團隊的研究表明受到不同量子相中低能激發(fā)的不同糾纏結(jié)構(gòu)的保護,即使實驗中不能很好地維持絕熱調(diào)控,也可以實現(xiàn)高度糾纏的量子態(tài)的制備。

目前,該實驗平臺能在每40秒內(nèi)確定性地制備一個約10000個原子組成的雙數(shù)態(tài),從非糾纏的mF=0初態(tài)到mF=±1 雙數(shù)態(tài)的凝聚體轉(zhuǎn)換效率高達(dá)96±2%。通過對比量子測量結(jié)果和多粒子糾纏判據(jù),可以以超過68.3%的置信度確證他們產(chǎn)生的雙數(shù)態(tài)含有近千個原子(910)的糾纏。不論是在量子噪聲的壓縮系數(shù)上或者是在多粒子量子相干性上,他們所制備的糾纏態(tài)均處于國際領(lǐng)先水平。該工作首次展示了量子相變可以作為制備多體量子糾纏態(tài)的有效手段。

清華大學(xué)物理系博士后羅鑫宇、四年級博士生鄒奕權(quán)和六年級博士生吳玲娜為該論文共同第一作者。通訊作者為清華大學(xué)物理系尤力教授和物理系鄭盟錕助理教授。該研究獲得了清華大學(xué)物理系低維量子物理國家重點實驗室的大力支持,并獲得了國家科技部、國家自然科學(xué)基金委、清華大學(xué)自主研發(fā)項目的經(jīng)費支持。

文章鏈接:

http://science.sciencemag.org/content/355/6325/620.full

供稿:物理系 編輯:田心