清華校友對三院的生動回憶(上)

三院是清華園內(nèi)最早興建的建筑物之一,與清華學(xué)堂、同方部等均同期。初建時,為中等科的教室(當(dāng)時稱“講堂”)、宿舍和活動場所,所以歷史上也叫“中等科”(Middle School)。改辦大學(xué)以后,文、法學(xué)院的許多大學(xué)者,如馮友蘭、朱自清、陳寅恪、聞一多、陳岱孫等,都曾在這里講課。

三院教室還是清華園內(nèi)重要的革命文物。1926年,清華第一個中國共產(chǎn)黨秘密支部在這里誕生。在“一二·九”等愛國學(xué)生運動中,三院也有重要作用。這里也曾被學(xué)生用作開展課余文藝活動。

三院初建時,共有前后四排,總面積5117平方米。抗戰(zhàn)期間,遭敵寇破壞。抗戰(zhàn)勝利,清華復(fù)員以后,后幾排建筑已屬危險房屋故拆除,但第一排經(jīng)修繕后留作紀(jì)念。二十世紀(jì)八十年代為建設(shè)圖書館逸夫館,第一排也予拆除。

很多老校友留下了在三院學(xué)習(xí)、活動的美好回憶……

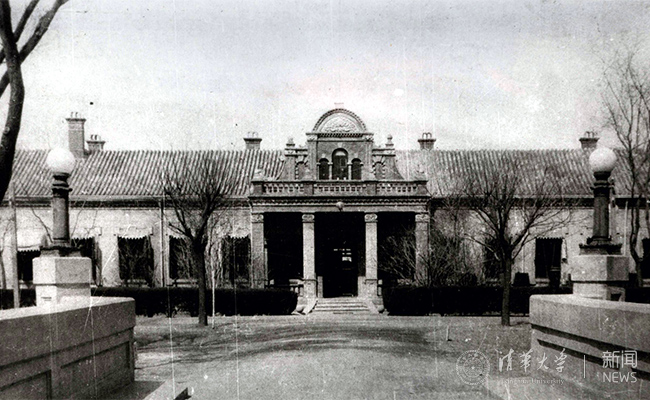

三院舊景。

(一)初入清華的三院印象

趙詔熊(英語語言文學(xué)家,1928年畢業(yè)于清華學(xué)校)這樣回憶入學(xué)清華中等科后,在三院的生活情景:

我進(jìn)校是在1921年,年紀(jì)小的同學(xué)才十二三歲。我們來自全國各省、長途跋涉,經(jīng)歷千辛萬苦才到北京,多半有父兄護送。到校以后的生活,必須由自己料理,這對于年紀(jì)這么小的孩子們真是不容易。

三年中等科相當(dāng)于四年制中學(xué)的頭三年。它的地點稱“三院”,位于大禮堂以北,圖書館以西,現(xiàn)在這些房屋都已拆除了。當(dāng)時三院的第一排是講堂,呈馬蹄形。后面幾排是自修室、寢室、盥洗室、飯?zhí)玫取?/p>

(趙詔熊《回憶中等科》,摘自《清華校友通訊》第17期,1988年)

程裕淇(地質(zhì)學(xué)家,1929年畢業(yè)于清華大學(xué)地學(xué)系)回憶自己入學(xué)清華后在三院的生活:

經(jīng)過西長安街西段、西單、西四、西直門、成府等地,來到西院以西的煤渣馬路上,沿著潺潺東流小溪,在圍墻外柳蔭中走了好長一段路,才進(jìn)入清華園大門。這是一段三四個小時的心響神往清華園的緩慢行程,坐在車上雖對將來懷著熱烈的期望,但還猜不透未來的四年將是什么樣的大學(xué)生活。

報到后我們五個人被安排在三院學(xué)生宿舍最南一排最西一間的六人房間,第六個搬進(jìn)來的是經(jīng)濟系的楊遵儀(北京)。房間南面有垂柳和花臺,西側(cè)的網(wǎng)球場,是工友老劉的防地。……

(程裕淇《五十年前往事兩則》,摘自《清華校友通訊》第8期,1983年)

鄒承曾(土木工程專家,1936年畢業(yè)于清華大學(xué)土木系)回憶三院:

我們懷念那位于體育館東北面一排四、五、六、七院學(xué)生宿舍,兩人一間的臥室美好精致。位于工字廳西面的靜齋女生宿舍,那是男生的禁地,平時難窺深閨奧秘,只有在校慶日開放參觀那天,門禁大開,卻又難防一些順手牽羊之輩帶走一些小擺飾留作紀(jì)念。在靜齋的門口和會客室內(nèi),不知撮合了多少對令人羨慕的恩愛佳偶。在那一排男生宿舍的后面是當(dāng)年新建的大食堂,全部白色長桌圓凳,潔凈明亮。猶憶那雞湯臥果,可真是價廉味美。二院宿舍和三院教室是比較老舊的建筑,卻也是我們上課和居住足跡到過的所在。

(鄒承曾《紀(jì)念畢業(yè)六十年——懷念與感恩》,摘自《清華校友通訊》第33期,1996年)

梁思成手繪三院圖。

張弦(作家,1953年畢業(yè)于清華大學(xué)鋼鐵機械專修科)回憶入學(xué)第一天對三院的印象:

有幸進(jìn)得清華是五二年院系大調(diào)整的恩惠。頭一天我們便把古老的校園逛了個遍。水木清華那吱吱呀呀的木橋,三院破舊的課室和新建的教室樓,禮堂前寬闊的草坪和莊嚴(yán)巍峨的圖書館,都使我們的目光中充滿崇敬和歡欣。新齋不新,卻是我們溫暖的家。槐花早已謝了,但想必是春天開得太盛,甜香仍在窗外浮動。下課鈴一響,廣播喇叭中“二呀么二郎山,高呀么高萬丈”的歌聲呼喚我們浩浩蕩蕩擁入食堂,然后便是舒伯特的小夜曲伴我們狼吞虎咽。

(張弦《清華園,我青春的夢》,摘自《清華校友通訊》第23期,1991年)

潘健維(1958年畢業(yè)清華大學(xué)無線電系)回憶在三院辦理入學(xué)手續(xù):

啊!“1953年度清華大學(xué)新同學(xué)”,這塊布標(biāo)一下子把我?guī)Щ氐剿氖迥昵澳请y忘的日子。我從江南小城來到了首都北京,大卡車把我們從火車站拉進(jìn)清華園,就在誠齋與三院那塊空地上排隊等候辦理入學(xué)手續(xù)。在這里,我領(lǐng)到了這塊布標(biāo),成了清華大學(xué)的新生!

(潘健維《一塊布標(biāo)》,摘自《清華校友通訊》第38期,1998年)

(二)在三院的學(xué)習(xí)生活

湯佩松(植物生理學(xué)家、清華大學(xué)農(nóng)學(xué)院首任院長,1925年畢業(yè)于清華學(xué)校)曾回憶說,清華生物學(xué)科可以說發(fā)端于三院。他在文章中說:

從1917—1925年,我在清華學(xué)校(留美預(yù)備班)學(xué)習(xí)共8年,而后去美國留學(xué)。……清華留美預(yù)備班的學(xué)制分高等科和中等科兩個階段(相當(dāng)于高中和初中),在我讀書時,還沒有專門的生物學(xué)課程,當(dāng)時只有名為“格致”(General Science)和“博物”(Natural History)的課。當(dāng)時在三院前排正中間有一個教室,面積約100平米,叫作“博物”教室,很神秘,平常不開門,我進(jìn)去過兩次,里面就像現(xiàn)在的博物館,清華的生物學(xué)科可能最早是從這里開始的。

(湯佩松《憶清華生物學(xué)系的歷史沿革》,摘自《校友文稿資料選編》第3期,1994年)

三院遠(yuǎn)景(清華大學(xué)檔案館館藏圖片)。

三院正門(清華大學(xué)檔案館館藏圖片)。

季羨林(東方學(xué)家、語言學(xué)家,1934年畢業(yè)于清華大學(xué)外文系)回憶當(dāng)年在三院旁聽冰心講課的趣事:

同北大不—樣,清華報考時不必填寫哪—個系,錄取后任你選擇。……當(dāng)時旁聽之風(fēng)甚盛,授課教師大多不以為忤,聽之任之。選修課和旁聽課帶給我很大的好處,比如朱光潛先生的“文藝心理學(xué)”和陳寅恪先生的“佛經(jīng)翻譯文學(xué)”,就影響了我的一生。但也有碰釘子的時候。當(dāng)時冰心女士蜚聲文壇,名震神州,清華請她來教一門什么課。學(xué)生中追星族也大有人在,我也是其中之一。我們都到三院去旁聽,屋子里面座無虛席,走廊上也站滿了人。冰心先生當(dāng)時不過三十二三歲,頭上梳著一個信基督教的婦女王瑪麗張瑪麗之流常梳的纂,盤在后腦勺上,滿面冰霜,不露一絲笑意,—登上講臺,便發(fā)出獅子吼:“凡不選本課的學(xué)生,統(tǒng)統(tǒng)出去!”我們相視一笑,伸伸舌頭,立即棄甲曳兵而逃。

(季羨林《1930-1932年的簡略回顧》,摘自《春風(fēng)化雨:百名校友憶清華》,2011)

(三)三院的課外活動

邢金鐘(1946年考入清華大學(xué)生物系,后轉(zhuǎn)農(nóng)學(xué)院農(nóng)藝系)這樣回憶在三院的民舞社活動:

一九四七年的初冬,西風(fēng)卷起一陣陣塵土帶著一股股的寒氣向室外行走的人侵襲。為了回避塵土和寒冷,不少衣服單薄的同學(xué)放棄了去圖書館的念頭,在宿舍不大明亮的燈光下溫習(xí)功課,有的干脆坐到床上用被子蓋上了腿。思想的冷清更增添了初冬的清冷。就在這寂靜清冷中突然傳來了殷殷的鼓聲,多么激蕩人心啊!細(xì)聽還有鑼聲、鈸聲,太迷人了。不少人忘了風(fēng)塵寒冷,走出宿舍去尋鼓聲。

在三院一個教室的窗外扒滿了人在向里邊看。只見里邊一個戴眼鏡的高個同學(xué)在鑼鼓聲中高喊:“小豬!再敲響點!”敲鼓的短粗個同學(xué)將鼓錘往鼓上一按高聲問:“瞎子!你剛才嚷嚷什么?”“我讓你敲響點!”小豬連喊:“三姐!三姐!開始跳吧!”鼓聲又響起來。幾位女同學(xué)帶頭,一部分男同學(xué)也開始跳了。大部分則或坐或站在周圍看。

靠近窗戶一個同學(xué)嚷道:“魏蛋!魏蛋!你出去把門外和窗外那些同學(xué)招呼進(jìn)來!”外邊看熱鬧的同學(xué)聽到要招呼進(jìn)去,一部分人夾著書本去圖書館了,一部分就迎著招呼進(jìn)去了。有的坐在周圍的椅子上,有的站在墻角看。跳完以后小豬說道:“希望大家下次都來!”

時間不長,但給大家留下了十分熱烈親切的印像。后來,只要鼓聲一響,許多同學(xué)都不約而同地跑到三院。

(邢金鐘《四十年前活躍在清華園里的“烏蘭牧騎”——清華民舞社側(cè)影》,

摘自《清華校友通訊》第20期,1989年)

蕭昌杰(高級建筑師,1961年畢業(yè)于清華大學(xué)土木建筑系)回憶在三院的課余生活:

人的一生沒有任何時期能像大學(xué)時代那樣絢麗多采了。下課鈴聲響罷,距離晚飯還有一個半小時,我便快步走向三院那笙歌嘹亮的京劇社排練場,在從城里聘來的京劇教員的指導(dǎo)下,我們排練了馬派名劇《四進(jìn)士》。我還根據(jù)在編輯工作中收到的熱02沈靜珠同學(xué)的一篇稿件,改編成京劇《三氣關(guān)羽》,后經(jīng)京劇社同人整理更名為《關(guān)羽搬家》,反映了同學(xué)們開展義務(wù)勞動、在校址北端圮毀的“關(guān)帝廟”處自己動手修建清華電廠的情景。

(蕭昌杰《征途漫漫》,摘自《清華校友通訊》第23期,1991年)

(清華新聞網(wǎng)1月3日電)

供稿:校史館 編輯:徐靜