1920年代清華“教授治校”制度的形成

中國教育科學(xué)研究院趙章靖 清華大學(xué)檔案館朱俊鵬

從1925年由清華學(xué)校改為清華大學(xué),到1937年抗戰(zhàn)爆發(fā),這段時(shí)期,作為“內(nèi)戰(zhàn)與偉大抗日戰(zhàn)爭中間的一段空檔,是自一九一一年革命以來中國僅有的一段比較和平與團(tuán)結(jié)的時(shí)期”[1]。也是專制政治和專制文化較為松懈的時(shí)期,相對(duì)較為和平的國內(nèi)環(huán)境與派系林立的地方政權(quán),客觀上對(duì)傳統(tǒng)的專制勢(shì)力在文教方面的控制起到了解構(gòu)作用。在這樣的歷史背景下,地處北平的清華大學(xué)憑藉自身在資金、師資、制度等方面的優(yōu)勢(shì),在校務(wù)建設(shè)、學(xué)術(shù)研究、人才培養(yǎng)等各個(gè)方面得以長足發(fā)展,推究其背后原因,管理制度當(dāng)為最基本的因素之一。本文擬從構(gòu)成清華教授治校最基本的“教授會(huì)”與“評(píng)議會(huì)”組織制度入手,對(duì)清華大學(xué)“教授治校”制度的產(chǎn)生與初步發(fā)展進(jìn)行梳理分析。

一、教授治校制度設(shè)立的背景

本部分將先后從1920年代清華學(xué)校的組織基礎(chǔ),清華園內(nèi)外的改革思潮,以及彼時(shí)清華教師群體中的“少壯派”三個(gè)角度,分別敘述清華教授治校制度設(shè)立的歷史背景。

(一)“改大”前的清華學(xué)校組織概況

眾所周知,清華大學(xué)的前身,是晚清政府借美國所退還的“庚子賠款”于1909年設(shè)立的“游美肄業(yè)館”。“游美肄業(yè)館”是獨(dú)立于中國教育制度系統(tǒng)之外的一所留美預(yù)備學(xué)校,歸清政府外交部和學(xué)部共同管轄。后來在1911年改辦為清華學(xué)堂,其學(xué)制就參照清政府“奏定學(xué)堂章程”與當(dāng)時(shí)的美國學(xué)制,采用相當(dāng)于美國六年制中學(xué)和二年初級(jí)學(xué)院的八年一貫制度。在其早期便兼具中等、高等教育的性質(zhì)。在其正式改辦為大學(xué)之前,其發(fā)展先后經(jīng)歷了游美肄業(yè)館時(shí)期、清華學(xué)堂時(shí)期、清華學(xué)校時(shí)期與新舊制并行的過渡時(shí)期四個(gè)階段。先后經(jīng)唐國安、周詒春、金邦正、曹云祥等諸位校長的篳路藍(lán)縷,到1925年,清華在學(xué)校設(shè)施、師資、學(xué)制、管理制度等各方面,改辦大學(xué)的條件已經(jīng)成熟。茲舉如下:

在學(xué)校規(guī)模方面,首先,“校長周詒春任校長者凡五年,添招高等科插班生,考送直接赴美留學(xué)之專科生及女生;以增多學(xué)子享受本校教育之機(jī)會(huì)”[2],從而直接擴(kuò)大了在校生數(shù)量,提高了學(xué)生學(xué)業(yè)層次。其次,在學(xué)校設(shè)施方面,以周詒春校長于1918年著手興建的四大建筑——科學(xué)館、圖書館、大禮堂、體育館為標(biāo)志,“為擴(kuò)大本校規(guī)模之步驟”,清華園在學(xué)校建筑上已然具備了大學(xué)校園的規(guī)模要求,實(shí)現(xiàn)了周詒春校長之“理想的大學(xué)建筑圖樣”。在當(dāng)時(shí)耗資甚巨,周詒春也因此而受謠言攻擊而辭職,但就歷史影響來看,實(shí)為清華后續(xù)發(fā)展奠定了優(yōu)越的硬件設(shè)施。

在師資方面,從1922年開始到1925年的“改大”過程中,這三年是“清華教員國籍與品質(zhì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)捩點(diǎn)”。校長曹云祥大刀闊斧的進(jìn)行人事制度改革,廣泛從海內(nèi)外延聘各類人才,尤重視清華留學(xué)生。概言之,中國教員(其中尤其是清華畢業(yè)生)人數(shù)逐步增加,學(xué)歷逐步提高。據(jù)蘇云峰先生考證,1922年,在中國教員29人中,博士1人,碩士9人,學(xué)士12人,余7人不詳。而到了1924年時(shí),僅西文部中國教員就達(dá)33人,其中博士4人,碩士14人,學(xué)士8人,其他7人。 到了1926年“清華改大”后的第一年,就至少新聘了50位中國教員。其中留學(xué)生26人(留歐者2人,留美24人),國內(nèi)各大學(xué)畢業(yè)者17人(其中東南大學(xué)畢業(yè)者8人),舊功名及其他學(xué)校出身者7人[3] 。為清華完全改大及其此后發(fā)展奠定了扎實(shí)的師資基礎(chǔ)。

在學(xué)制方面,清華自成立之初,就有施行高等教育的性質(zhì),并非一般的初、高級(jí)中學(xué),這為以后的“改大”,奠定了學(xué)制基礎(chǔ)。早在“留美肄業(yè)館”時(shí)期,“其學(xué)制完全仿照美國。開辦后即設(shè)中等科(初級(jí)中學(xué))、高等科(高級(jí)中學(xué))兩科,每科各為四年”,爾后改為清華學(xué)堂,更是兼具中、高等教育性質(zhì)。其向美國輸送的學(xué)生,就定位在作為美國高校的插班生,“清華實(shí)際程度又較高於美國之高級(jí)中學(xué)。清華畢業(yè)生到美國時(shí)如學(xué)文科,可插入大學(xué)二年級(jí)或三年級(jí),且有插入四年級(jí)者;即學(xué)理科,亦可入二年級(jí)”[4]。1919~1921年期間,在當(dāng)時(shí)先后擔(dān)任校長的張煜全、金邦正曾先后擬行過“改大”措施,將中等科逐漸裁撤,而於高等科之上加辦大學(xué)班。后又將高等科四年級(jí)改名為大學(xué)一年級(jí),然而均由于觸犯了當(dāng)時(shí)留美預(yù)備生的利益而中途擱淺。這為以后曹云祥的改辦大學(xué)計(jì)劃提供了前車之鑒,在原有的清華學(xué)校內(nèi)部設(shè)立“大學(xué)部”,新、舊制并行,減少改革阻力,以此促進(jìn)大學(xué)教育發(fā)展。

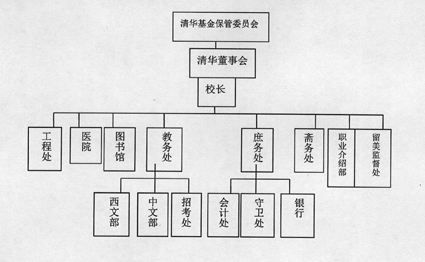

管理組織制度方面,因其特定的歷史背景,由晚清到民國,清華學(xué)校概由外交部所管轄。后來幾經(jīng)變遷,清華的行政組織因應(yīng)校務(wù)之增多而逐漸擴(kuò)大。校長周詒春在任期間,為興建其“四大工程”及謀劃將來的清華改辦大學(xué)之計(jì)劃,在學(xué)校行政組織內(nèi)部增設(shè)了一系列機(jī)構(gòu),如增設(shè)圖書館長,在教務(wù)處下分設(shè)中文部與西文部,等等。迨至1918年周辭職后,鑒于在校務(wù)建設(shè)上存在的一些浪費(fèi)現(xiàn)象,外交部設(shè)立清華基金管理委員會(huì)及董事會(huì),以監(jiān)督校長職務(wù)。到了1922年,清華學(xué)校的組織規(guī)模比以往更加完備,其結(jié)構(gòu)如下圖所示:

圖1.1 清華學(xué)校組織系統(tǒng)(1922年)

資料來源:《清華大學(xué)史料選編》,第一冊(cè),第256-257頁

彼時(shí)的清華,因外交部長更替頻繁,無暇兼顧學(xué)校事務(wù),校長可以自作主張。另一方面,學(xué)生年幼,尚無參與問題。新聘之美國教員均忙于教務(wù),中國教員又多為科名之士,不管校務(wù),可以說是校長專權(quán)和職員治校時(shí)期。職員治校,造成了“主任滿池游,機(jī)關(guān)多如鰍”的現(xiàn)象;且鮮問教育,靡奢經(jīng)費(fèi),成為后來改大所要革除的障礙。在周詒春校長辭職后,繼任校長的權(quán)力受到了挑戰(zhàn),如前所述,外交部分別設(shè)立了“基金管理委員會(huì)”與“董事會(huì)”予以牽掣制約。再者,“五四”運(yùn)動(dòng)之后,學(xué)生的權(quán)利意識(shí)覺醒,加上彼時(shí)清華頻頻更換的校長如張煜全、金邦正等人壓制學(xué)生運(yùn)動(dòng),由此導(dǎo)致了20年代初期的“三趕校長”事件。恰逢此時(shí),清華早期留美生相繼返校任教,他們有著強(qiáng)烈的民主意識(shí),在美國耳濡目染了現(xiàn)代大學(xué)管理方式,有著改造母校的理想,這批留美生形成了清華教師的中堅(jiān)勢(shì)力,史稱清華“少壯派”,要求參與校政。如此之境況,迫切要求清華組織機(jī)構(gòu)開展改革。

(二)清華園內(nèi)外充斥著改革思潮

清華改辦大學(xué)的計(jì)劃,早在1910年代唐國安任校長的時(shí)候就已經(jīng)有過相關(guān)的設(shè)想,到了周詒春先生執(zhí)掌校務(wù)時(shí)期,擴(kuò)充招生規(guī)模,增設(shè)校園建筑,尤其是為后續(xù)的改革奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。曹云祥繼前任張煜全、金邦正,于其上任后即開始了系統(tǒng)的改大措施。這里,將當(dāng)時(shí)校長的改革計(jì)劃,學(xué)校教師對(duì)于清華“改大”的設(shè)想,以及在當(dāng)時(shí)政府頒布的法律條文做一簡要的梳理。

首先,在政府方面,北洋政府曾于1917年發(fā)布《修訂大學(xué)令》,其中第二條、第三條分別規(guī)定“大學(xué)分為文科、理科、法科、商科、醫(yī)科、農(nóng)科、工科”;“設(shè)二科以上者,得稱為大學(xué);其但設(shè)一科者,稱為某科大學(xué)”[5]。而1912年所頒布的《大學(xué)令》第三條規(guī)定“大學(xué)以文理二科為主,須合于左列各款之一,方得名為大學(xué)。一、文理二科并設(shè)者;二、文科兼法商二科者;三、理科兼醫(yī)農(nóng)工科或二科、一科者”[6]。兩相對(duì)比,前者對(duì)大學(xué)的設(shè)立之規(guī)定更為寬松。同時(shí),由于當(dāng)時(shí)來自于西方的基礎(chǔ)教育制度已在中國生根、開花并結(jié)果,全國中小學(xué)校及其學(xué)生人數(shù)有了成倍的增長,文化程度也有了大幅度提高,客觀上促進(jìn)了全國范圍內(nèi)設(shè)立大學(xué)的熱潮。這一歷史現(xiàn)象進(jìn)而促進(jìn)了清華學(xué)校改辦成為大學(xué)的輿論與思潮。“邇來中國學(xué)潮變遷,提高程度,各處中學(xué)專門學(xué)校,紛紛改為大學(xué),於是清華不改大學(xué),則落於人后,不得并駕齊驅(qū);再者,其他各校,雖受經(jīng)濟(jì)束縛,尚且改辦大學(xué),清華經(jīng)費(fèi)較為穩(wěn)固,更當(dāng)有此一舉”[7]。

其次,“蓋民國三年,校長周詒春氏已有改辦完全大學(xué)之議。而十年金邦正氏復(fù)有於訓(xùn)育上必要時(shí)緩送學(xué)生出國之意也”[8]。1920年代初,國內(nèi)民族思想高漲,“教育獨(dú)立”的呼聲日高,對(duì)清華留美預(yù)備部的教育亦有“青年出國,不諳國情,且易喪失國性”、“在國外所習(xí)知識(shí)學(xué)術(shù),因不合中國社會(huì),不能應(yīng)用”等批評(píng)[9],社會(huì)輿論對(duì)清華的指責(zé)也是清華改辦大學(xué)的一大動(dòng)力。1923年11月,清華校務(wù)會(huì)議通過的《清華大學(xué)總綱》中指出,清華大學(xué)“希望能成為一造就中國領(lǐng)袖人才之試驗(yàn)學(xué)校”,“清華大學(xué)教育應(yīng)特別獎(jiǎng)勵(lì)創(chuàng)造學(xué)力、個(gè)人研究,及應(yīng)付中國世紀(jì)狀況及需要之能力”[10]。1924年曹云祥校長發(fā)函聘用周寄梅(周詒春)、胡適之、范靜生、張伯苓、張景文、丁在君為“清華大學(xué)籌備顧問”,函中談到“改大”緣起:“比年以來,先覺之士鑒于國內(nèi)高等教育之幼稚與依賴留學(xué)制度之非計(jì),均認(rèn)自辦大學(xué)為當(dāng)務(wù)之急,而對(duì)于清華之改辦大學(xué)期望尤切”[11]。在校長曹云祥看來,教育者們之于大學(xué)的目的,在于“欲養(yǎng)成高尚完全之人格,為立足社會(huì)之準(zhǔn)備”[12]。而作為探究高深學(xué)問的場(chǎng)所,“清華大學(xué)部,如告成立,庶可自由發(fā)展”[13],更設(shè)研究院以“專為研究高深學(xué)術(shù)之機(jī)關(guān)”[14]。作為一校之長,曹云祥所擬設(shè)的改革計(jì)劃,其所秉持的大學(xué)教育理念及其實(shí)踐,深深影響了20年代中期清華學(xué)校的風(fēng)格。

再就是,對(duì)于當(dāng)時(shí)清華教師群體而言,他們之于清華作為大學(xué)所持有的思想主張、利益訴求,也深刻影響了后續(xù)教授治校下清華的管理模式與風(fēng)格。擇例述之:從清華校訓(xùn)的提出者——梁啟超先生的言論中,我們可以了解到,梁氏對(duì)清華實(shí)行教授治校倍加推崇,“我以為大學(xué)的組織應(yīng)當(dāng)以‘教授團(tuán)’為主體”,“所謂‘教授團(tuán)’者……由教授(Professor)構(gòu)成”,“只有教授有資格當(dāng)團(tuán)員,所有助教授、副教授、教員等都不在其列”,“這教授團(tuán)在學(xué)校中是最主要的團(tuán)體,校中一切事務(wù)都由他們規(guī)定,由他們執(zhí)行”,并且“大學(xué)校長,可以由教授團(tuán)中推舉”[15]。陸懋德“每與本校當(dāng)局談清華之組織及教育,必主張德謨克拉西(民主)的主義”[16]。錢端升在其《清華學(xué)校》一文中,對(duì)當(dāng)時(shí)在外交部、教育部共管下的清華學(xué)校之弊端進(jìn)行了梳理批判,“校中最高之統(tǒng)治機(jī)關(guān),厥為校務(wù)會(huì)議……校務(wù)會(huì)議既不能代表教職員之全體,其他團(tuán)體更不必論……”,且“教員地位太低,不易招致碩學(xué)”,“改良之法,尤宜賦教授會(huì)以治校之權(quán)。教授之上,除校長外,無其他職員,教務(wù)長亦但以教授充之,為教授而不為職員。教授會(huì)之組織,由全體教授,或由教授互選之代表均可,以校長為主席,藉收統(tǒng)一事權(quán)之效”[17]。當(dāng)其時(shí)也,以莊澤宣等為代表的清華少壯派,更于清華“改大”的前夜,為實(shí)現(xiàn)民主管理、提高清華教員之待遇奔走呼號(hào)。

將當(dāng)時(shí)的一些文章篇什所涉清華教育主張略作高等教育理念拼圖,我們不難發(fā)現(xiàn),所謂“探究的場(chǎng)所”、“學(xué)術(shù)自由”、“大學(xué)自治”等高等教育經(jīng)典理念,在這里都可以尋覓得到。由此,清華大學(xué)自改大伊始便植下了的學(xué)術(shù)自由、民主管理、教授治校理念的種子。在教授群體的自覺踐行下,保障了學(xué)術(shù)權(quán)益,維護(hù)了學(xué)術(shù)獨(dú)立;并作為一種傳統(tǒng),為后續(xù)的教授會(huì)、評(píng)議會(huì)所堅(jiān)守。

(三)清華“改大”過程與教職員力量的崛起

自1922年曹云祥正式成為校長后,為繼續(xù)周詒春校長的計(jì)劃,“增高游學(xué)程度,縮短留學(xué)年期以節(jié)學(xué)費(fèi);展長國內(nèi)就學(xué)年限,縮短國外求學(xué)之期,庶於本國情形不至隔閡;謀善后以圖久遠(yuǎn)”[18];組織大學(xué)籌備委員會(huì),開始有步驟的實(shí)施清華改大計(jì)劃。

與此同時(shí),清華留美生開始大規(guī)模的返校任教。據(jù)《清華大學(xué)校史稿》中介紹,“這批一九二三、二四年左右回校任教的清華留美生,多是哈佛大學(xué)畢業(yè),得過碩士、博士學(xué)位。他們回校后,不滿清華的落后狀態(tài),以改革清華,提高清華的學(xué)術(shù)地位,反對(duì)官僚政客控制學(xué)校,實(shí)行教授治校等主張相號(hào)召,形成一個(gè)頗具聲勢(shì)的‘少壯派’”[19]。在清華改大的過程中,“少壯派”發(fā)揮了不可忽視的作用。

再就是,在清華改大之前的職員治校時(shí)期,清華學(xué)校教員群體主要分為美教員俱樂部、華員公會(huì)、華員大學(xué)會(huì)等公會(huì)組織。在“中國教員慢慢的增加,而對(duì)於西洋客卿則漸漸的歡送他們回國”的情況下,以上三個(gè)公會(huì)合并成為“清華公會(huì)”(或稱教職員公會(huì))[20];1920年代初期始,清華就開辦教職員會(huì)議,參會(huì)人員主要是在校教師,主要負(fù)責(zé)學(xué)生教學(xué)、課程安排等方面工作,也為以后的“少壯派”參議校政提供了組織上的便利。

曹云祥上任伊始,即設(shè)立“調(diào)查委員會(huì)”,對(duì)學(xué)校亟須改革的問題進(jìn)行民意調(diào)查。同年底又組織具有全校代表性的“協(xié)作委員會(huì)”,“協(xié)作委員會(huì)”涵蓋了華員工會(huì)、職員會(huì)議、教職員會(huì)議,美國教員會(huì)議、中文部及學(xué)生會(huì)代表,負(fù)責(zé)討論全校改革事宜并建議校長采行。兩會(huì)于1923年初關(guān)于校務(wù)改革提出了廣泛的改革建議,其主要目標(biāo)在于削弱清華董事會(huì)權(quán)力,加強(qiáng)教師參與校政,制衡校長,并負(fù)起輔導(dǎo)學(xué)生的責(zé)任[21]。“清華教員一方面要向外交部和董事會(huì)爭取權(quán)力,另一方面又要壓縮校長之權(quán)力”[22]。在此過程中,清華教師群體的權(quán)力意識(shí)開始彰顯。

在教務(wù)改革上,曹云祥聘請(qǐng)張彭春擔(dān)當(dāng)教務(wù)長,賦予清華新大學(xué)部改革的重任。張彭春為清華第二期留美生,時(shí)任中華教育改進(jìn)社重要成員,和黃炎培、陶行知等都有改造中國教育的理想。張彭春上任后,隨即聘請(qǐng)梅貽琦、莊澤宣等清華校友為課程委員會(huì)委員,開展了其改辦大學(xué)的計(jì)劃。其之于校政方面的貢獻(xiàn),主要包括:(一)主張學(xué)校與游學(xué)劃分,實(shí)行停招舊制留美預(yù)備班,歷年關(guān)於留洋之糾葛,一旦根本解決;(二)建立新大學(xué),完全以在中國造就本國領(lǐng)袖人才為目的。立清華永久之基;(三)主張留美學(xué)額之給予,完全公之全國各大學(xué)畢業(yè)生,以公開考試定之[23]。張彭春在任期內(nèi)的改革,加速了清華改辦大學(xué)的進(jìn)程,贏得了多數(shù)師生的支持,同時(shí)也因提倡撙節(jié)經(jīng)費(fèi),裁汰冗員而與諸多職員發(fā)生齟齬。再則因其作為校內(nèi)“南開派”代表,因派系與利益糾葛,與清華“少壯派”也有諸多不睦[24];終因校內(nèi)派系斗爭及其所謂“痛恨校政腐敗”而去職。

值得注意的是,在張彭春去職前后,教職員中的“少壯派”勢(shì)力不斷擴(kuò)大。起先,曹云祥以“教務(wù)會(huì)議”為校內(nèi)最高權(quán)力機(jī)關(guān),由校長委派之職員6人和教授互選之代表4人組成。希望教授適度參與,而校長亦可以調(diào)控校政。然而這樣的改革仍不能令清華少壯派滿意。及至張去職,校內(nèi)爆發(fā)“挽張去惡”的風(fēng)潮。在“少壯派”的支持下,學(xué)生們通過校內(nèi)游走請(qǐng)?jiān)福笕宿o職(此三人為:曹云祥的機(jī)要部主任,齋務(wù)處主任和大學(xué)專門科籌備主任)。這一風(fēng)潮發(fā)生后,校內(nèi)展開了改造清華運(yùn)動(dòng),反對(duì)由少數(shù)行政寡頭治校,在校務(wù)管理中的影響越來越大。

清華改辦大學(xué)的一個(gè)基本措施即是聘請(qǐng)學(xué)識(shí)淵博,能勝任大學(xué)教學(xué)與研究的教員;在聘來的教員中,大多有出洋留學(xué)的經(jīng)歷,且很多以清華畢業(yè)生為主。西方(尤其是美國)現(xiàn)代大學(xué)的管理制度對(duì)其熏陶漸染,使其對(duì)西方大學(xué)的教授治校制度備為推崇;他們年富力強(qiáng),對(duì)發(fā)展清華教育事業(yè),有著共同的利益訴求與教育理想。這是清華后來實(shí)行教授治校制度的一個(gè)最基本因素。

二、清華“教授治校”制度的設(shè)立

曹云祥實(shí)施的清華校務(wù)改革,于1925年基本完成。參照張彭春等人的計(jì)劃設(shè)想,將清華的學(xué)制分為三部分:一為留美預(yù)備部(即清華舊制部)作為改革進(jìn)程中的過渡學(xué)制,后延至1929年結(jié)束;一為新設(shè)之大學(xué)部;另一為新設(shè)的國學(xué)研究院。研究院之于后續(xù)的國學(xué)研究做出了重要貢獻(xiàn),茲不詳述。行政組織也隨著學(xué)制的調(diào)整而調(diào)整,或添或廢、或重組、或強(qiáng)化功能,“進(jìn)入一個(gè)功能分化與互動(dòng)的新階段”。經(jīng)由全校上下的共同努力,校務(wù)大權(quán)不再為董事會(huì)和校長所壟斷,同時(shí)還廢除了副校長職位。原為全校最高決策機(jī)關(guān)的校務(wù)會(huì)議,其主要權(quán)責(zé)為“評(píng)議會(huì)”所承擔(dān)。在注冊(cè)部下設(shè)招考處與繕印室,會(huì)計(jì)處從原先在庶務(wù)處下獨(dú)立出來,另增設(shè)了技術(shù)部。齋務(wù)處改設(shè)為德育指導(dǎo)部(后改為訓(xùn)育委員會(huì))以對(duì)學(xué)生進(jìn)行積極輔導(dǎo),并在其下設(shè)學(xué)監(jiān)部、課外作業(yè)部和職業(yè)指導(dǎo)部。其內(nèi)部職員多為教師組成。其結(jié)構(gòu)如下圖所示:

圖1.2 清華學(xué)校行政組織系統(tǒng)表(1925-1926)

資料來源:《清華大學(xué)史料選編》第一冊(cè),第258頁

由上圖可見,清華學(xué)校的組織,比以前更為復(fù)雜、更為專業(yè)、更為系統(tǒng)。其中,在校內(nèi)事務(wù)決策方面,校長的決策,依賴于校務(wù)會(huì)議及評(píng)議會(huì);而評(píng)議會(huì)的決策,又受牽掣于教授會(huì)和教務(wù)長。從組織機(jī)構(gòu)圖可以看出,教授治校已初見端倪,教授治校的組織基礎(chǔ),就主要依賴于教授會(huì)與評(píng)議會(huì)這兩個(gè)組織。然而在校務(wù)管理方面,尤其是董事會(huì)、校長與教務(wù)長的職責(zé)關(guān)系上,又有疊床架屋、政出多門之弊,制度成立前期,不可避免地存在著董事會(huì)、校長、教授會(huì)、評(píng)議會(huì)爭奪權(quán)力的現(xiàn)象,這在后續(xù)羅家倫改革中有所體現(xiàn)[25]。

1926年初舊制部兼大學(xué)普通部主任張彭春的辭職,在清華上下掀起了關(guān)于學(xué)校組織的討論,“自張教務(wù)長去職,教授治校之聲浪,振動(dòng)一時(shí)”[26]。“余責(zé)張君以二年半之久,而未能置學(xué)校於穩(wěn)固之根基;此所謂個(gè)人一去,而學(xué)校有動(dòng)搖之勞也”,而“余所謂學(xué)校於穩(wěn)固之根基者,即謂置校務(wù)於有組織的教授團(tuán)體之上也”[27]。與此同時(shí),在因張去職所引起的“挽張去惡”過程中,清華少壯派的勢(shì)力得以擴(kuò)展,越來越顯著的影響到清華校務(wù)的改革。在少壯派的促使下,曹云祥校長于1926年初,又成立一“清華學(xué)校改組委員會(huì)”,由全體教職員大會(huì)推舉曹云祥(主席)、梅貽琦、戴超、陳達(dá)、錢端升、孟憲承、吳宓七人為委員(陳、錢、孟、吳皆為少壯派主將)。于這年3月1日至8日共開七次會(huì)議,歷40小時(shí),制訂了“清華學(xué)校組織大綱”草案,修正后,于4月15日經(jīng)清華教職員會(huì)議三讀通過,交由校長執(zhí)行[28]。

《清華學(xué)校組織大綱》“系適應(yīng)民治教育之潮流,依據(jù)教授治校之原則,同時(shí)不得不顧及本校特殊之實(shí)況,兼謀補(bǔ)救已往之闕失”[29]而制訂。它規(guī)定了清華學(xué)校的性質(zhì)、修業(yè)年限。在校務(wù)組織上,對(duì)校長、評(píng)議會(huì)、教授會(huì)、教務(wù)長、學(xué)系及學(xué)系主任以及行政部等組織的設(shè)立進(jìn)行了明確的規(guī)定,奠定了清華改大初期的校務(wù)組織基礎(chǔ)。其中,最突出部分就是教授會(huì)及評(píng)議會(huì)兩個(gè)組織,它們是教授治校的制度基礎(chǔ)。茲將其相關(guān)規(guī)定摘錄如下:

第三章:評(píng)議會(huì)

第八條:本校設(shè)評(píng)議會(huì),以校長教務(wù)長及教授會(huì)互選之評(píng)議員七人組織之。校長為當(dāng)然主席

第九條:評(píng)議會(huì)之職權(quán)如左:

一、規(guī)定全校教育方針

二、議決各學(xué)系之設(shè)立廢止及變更

三、議決校內(nèi)各機(jī)關(guān)之設(shè)立廢止及變更

四、制定校內(nèi)各種規(guī)則

五、委任下列各種常任委員會(huì)

甲、財(cái)務(wù)委員會(huì) 乙、訓(xùn)育委員會(huì)

丙、出版委員會(huì) 丁、建筑委員會(huì)

六、審定預(yù)算決算

七、授予學(xué)位

八、議決教授講師與行政部各主任之任免

九、議決其他重要事件

(附注一 關(guān)于第九條第一第二第三第六各項(xiàng),評(píng)議會(huì)在議決之前,應(yīng)先征求教授會(huì)意見。附注二關(guān)于第九條第一第二第三第六各項(xiàng)之事件評(píng)議會(huì)之議決,經(jīng)教授會(huì)三分之二之否認(rèn)時(shí),應(yīng)交評(píng)議會(huì)復(fù)議)

第四章:教授會(huì)

第十二條:本校設(shè)教授會(huì),以全體教授及行政部各主任組織之,由校長為主席,教務(wù)長為副主席

第十三條:教授會(huì)之職權(quán)如左:

一、選舉評(píng)議員及教務(wù)長

二、審定全校課程

三、議決向評(píng)議會(huì)建議事件

四、議決其他教務(wù)上公共事件

第十四條:教授會(huì)細(xì)則另定之[30]

蘇云峰先生認(rèn)為,評(píng)議會(huì),其功能就等于原先的“校務(wù)會(huì)議”;教授會(huì),其功能等于原先的“教職員會(huì)議”。二會(huì)互相制衡,而以評(píng)議會(huì)權(quán)力為最高,不過評(píng)議會(huì)也必須受到教授會(huì)的牽制[31],從而,教授會(huì)與評(píng)議會(huì)構(gòu)成了清華教授治校的最基本制度。從其組織大綱來看,盡管評(píng)議會(huì)權(quán)力最大,但其成員除校長、教務(wù)長外,余盡由清華教授所組成,況且其成員之一——教務(wù)長,也是由教授會(huì)選舉產(chǎn)生。況且據(jù)其所列規(guī)定,在諸多事項(xiàng)議決之前,先要征得教授會(huì)意見;而且其議決案如遇教授會(huì)三分之二人數(shù)否決時(shí)候,還應(yīng)回交評(píng)議會(huì)復(fù)議(直到教授會(huì)同意為止)。由此可見,評(píng)議會(huì)更大程度上是在教授會(huì)基礎(chǔ)上產(chǎn)生的一個(gè)派出機(jī)構(gòu),其成員由教授會(huì)選舉,代表民意;其初衷顯然是為了提高辦事效率而設(shè),這也是順應(yīng)當(dāng)時(shí)教授們所發(fā)出的設(shè)立“教授團(tuán)體”,實(shí)行教授治校的倡議。馮友蘭先生在其回憶錄中也提及教授會(huì)與評(píng)議會(huì)的關(guān)系,“評(píng)議會(huì)好像是教授會(huì)的常務(wù)委員會(huì)”[32]。因此,筆者認(rèn)為,教授會(huì)為評(píng)議會(huì)乃至當(dāng)時(shí)整個(gè)清華教授治校管理模式的最基本的組織形式。

曹云祥的改革,也不得不對(duì)外界環(huán)境有所考慮。在當(dāng)時(shí),為促進(jìn)國內(nèi)高校進(jìn)一步發(fā)展,北洋政府教育部于1924年頒布了《國立大學(xué)條例》,關(guān)于大學(xué)組織方面,第13條至第16條,規(guī)定了國立大學(xué)內(nèi)部的組織設(shè)置,包括董事會(huì)、評(píng)議會(huì)、院(系)主任、教務(wù)長及校務(wù)會(huì)議等組織[33]。但當(dāng)時(shí)的清華隸屬于外交部,直接聽命于外交部所派的董事會(huì),這樣的外部制度環(huán)境,使得清華在校務(wù)改革上,可以不必亦步亦趨于教育部所設(shè)規(guī)章。故盡管《國立大學(xué)條例》中并沒有關(guān)于大學(xué)內(nèi)部設(shè)立教授會(huì)的規(guī)定,《清華大學(xué)組織大綱》也可照設(shè)不誤。清華教授會(huì)與評(píng)議會(huì),是依照學(xué)校內(nèi)部實(shí)際情況而設(shè),作為全校性的教授群體組織與代表組織,它更多反映了教授參與校務(wù)管理的需要。由此可見,當(dāng)時(shí)的清華具有很大的自主空間,這是較之當(dāng)時(shí)其他院校得天獨(dú)厚的條件;其組織大綱中對(duì)教授會(huì)、評(píng)議會(huì)的規(guī)定,均表明校章所賦予教授群體的權(quán)力,是高于《國立大學(xué)條例》中所規(guī)定的教授之權(quán)力的,從而為清華的教授治校奠定了制度基礎(chǔ)。

三、清華“改大”早期的教授治校活動(dòng)

根據(jù)《清華學(xué)校組織大綱》中規(guī)定,選舉評(píng)議員及教務(wù)長是教授會(huì)的職責(zé)之一。根據(jù)教職員第十一次會(huì)議決定,乃于校章出臺(tái)后四天,即1926年4月19日組織召開了第一次教授會(huì)議,經(jīng)民主討論,選舉出教務(wù)長、評(píng)議員七人并教授會(huì)臨時(shí)書記,從會(huì)議記錄中,我們可以看出教授參與學(xué)校管理意識(shí)之高漲,發(fā)言、討論之自由民主[34]。

隨后,教授會(huì)于1926年4月25日舉行第二次教授會(huì)議,就當(dāng)時(shí)軍閥混戰(zhàn)引起的校園內(nèi)學(xué)生恐慌,從而影響到正常教學(xué)問題。進(jìn)行討論,“僉謂目前清華,當(dāng)無意外之虞,若學(xué)生必須請(qǐng)假離校,一切手續(xù),自當(dāng)照章辦理……下學(xué)期返校時(shí)仍需補(bǔ)足功課與考試”。同時(shí)對(duì)清華周刊言論設(shè)法進(jìn)行指導(dǎo),等等。

在教授會(huì)選舉教務(wù)長、評(píng)議員之后,評(píng)議會(huì)于1926年4月26日、28日分別召開第一次和第二次會(huì)議,在舊校務(wù)會(huì)議之議事細(xì)則基礎(chǔ)上將其修改作為評(píng)議會(huì)議事細(xì)則,公舉吳宓為評(píng)議會(huì)書記;派定財(cái)務(wù)、訓(xùn)育、出版、建筑四任常任委員會(huì)委員,以及派定教育方針、待遇、規(guī)則等三種臨時(shí)委員會(huì)之委員;按學(xué)校設(shè)備、學(xué)生人數(shù)、學(xué)校情形及中國之需要等標(biāo)準(zhǔn),議決設(shè)立十七學(xué)系,并對(duì)不同學(xué)系課程設(shè)置作了大致規(guī)定[35]。從1926年4月26日到1926年6月23日,兩個(gè)月的時(shí)間里,評(píng)議會(huì)先后召開十二次會(huì)議,主要商討并作出教授聘任及待遇、行政部之設(shè)立、教授兼課等校務(wù)方面的議決,很快落實(shí)了新制清華的各項(xiàng)組織制度,進(jìn)而為其進(jìn)一步向完全大學(xué)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

繼評(píng)議會(huì)第一、第二次會(huì)議后,教授會(huì)于4月29日舉行第三次會(huì)議,為評(píng)議會(huì)之議決17學(xué)系選舉吳宓等十五人為各系主任(音樂、哲學(xué)系暫缺),并由主席指定五人組委員會(huì)擬定教授會(huì)議事細(xì)則。于5月11日召開第四次教授會(huì)議,討論決定大學(xué)部課程大綱,對(duì)已成立之11個(gè)學(xué)系,準(zhǔn)其現(xiàn)行設(shè)立專修課程,采用學(xué)分制度以及必修選修等規(guī)定。對(duì)舊制高三學(xué)生請(qǐng)求大一級(jí)英文體育兩科,各減少一小時(shí),遭到施美士、麻倫、畢蓮與郝更生等外國教授的一致反對(duì),沒有通過[36]。

清華“改大”伊始,教授會(huì)和評(píng)議會(huì)的活動(dòng)規(guī)范有序,迅速、高效、盡職盡責(zé)地履行了教育方針議定、學(xué)系創(chuàng)設(shè)、系主任選舉、課程設(shè)置以及其他關(guān)涉學(xué)校發(fā)展的重大事項(xiàng)。評(píng)議會(huì)在教授會(huì)的基礎(chǔ)上產(chǎn)生,代表教授群體執(zhí)行學(xué)校大政方針與日常事務(wù)的處理;由全體教授組織的教授會(huì)主要擔(dān)負(fù)著審定課程、教學(xué)指導(dǎo)方面的重要職責(zé)。在具體的運(yùn)行上,二會(huì)各司其職,盡管就某些事務(wù)的處理上,二會(huì)未免發(fā)生齟齬,但最終評(píng)議會(huì)還是要遵從教授會(huì)的決定,對(duì)其負(fù)責(zé),在重大問題的處理上,評(píng)議會(huì)往往須請(qǐng)用教授會(huì)以代表全體教師的名義來實(shí)現(xiàn)。另外,清華改辦大學(xué)早期,教授們往往利用教授會(huì)和評(píng)議會(huì),跟校長爭奪權(quán)力,實(shí)現(xiàn)教授治校,如下一個(gè)典型事件就很能說明之。

1927年,舊制學(xué)生(游美預(yù)備部,當(dāng)時(shí)只剩下兩個(gè)年級(jí),應(yīng)分別于1928、1929年畢業(yè)放洋)鑒于該部既已停辦,就要求不再留校,提前出洋,大學(xué)部諸生則群起反對(duì),由此而引發(fā)了校內(nèi)風(fēng)潮。對(duì)于舊制高三高二級(jí)出洋問題,在當(dāng)時(shí)“教務(wù)長及評(píng)議會(huì)絕大部分成員均表示反對(duì)”[37],葉企孫、陳寅恪等諸位教授也認(rèn)為“提前出洋……實(shí)屬有違校章,且挪用巨額基金,妨礙全校發(fā)展”[38]。在校教授遂于這一年的7月17日晚8時(shí)至11時(shí)在后工字廳開談話會(huì),討論舊制高三高二級(jí)提前出洋問題,請(qǐng)校長說明此事詳請(qǐng)。討論結(jié)果,由教授會(huì)推定評(píng)議會(huì),當(dāng)晚速即開會(huì),審議此事之是非利害,代表在校全體教授表示態(tài)度,擬定處置之辦法。評(píng)議會(huì)即遵照教授會(huì)決議,于當(dāng)晚夜11時(shí)至1時(shí)半,在曹云祥住宅開臨時(shí)會(huì)議討論此事,當(dāng)時(shí)因有舊制部學(xué)生來會(huì)陳述意見及建議,評(píng)議會(huì)采納,并議定於18日上午十時(shí)繼續(xù)開會(huì)討論。第二天討論之結(jié)果,制定并全體通過議決案三條:(一)按照校章及為學(xué)校前途計(jì),舊制高三高二級(jí),不應(yīng)提前於今年出洋;(二)校章所定舊制高三高二級(jí)畢業(yè)留美之權(quán)利,應(yīng)積極保障;(三)舊制及新大學(xué)學(xué)生,應(yīng)互相愛敬,融合無間,不宜以此次事故而稍存芥蒂[39]。

然而學(xué)校風(fēng)潮并未就此平息,校長曹云祥也有借學(xué)生之勢(shì)力而加強(qiáng)其權(quán)力之意。迨至外交總長邀集評(píng)議會(huì)各會(huì)員,於8月1日上午11時(shí)至外交部,會(huì)談舊制高三高二級(jí)提前出洋問題;“曹校長代表同人發(fā)言,不將繕就之理由書[40]宣讀,而含糊其詞,殊使評(píng)議員之態(tài)度不獲表見……但評(píng)議會(huì)則始終以七月十八日通過之議決案第三條為根據(jù),持此不變”[41],校長與諸教授矛盾自茲始。8月5日外交部批令,命校長調(diào)查學(xué)生實(shí)情,并擬具辦法。“校長即時(shí)復(fù)呈部中,請(qǐng)即于今年送高三級(jí)出洋,明年送高二級(jí)出洋云。梅(梅貽琦)即函校長,聲明不贊成之意。并請(qǐng)校長速開評(píng)議會(huì),而校長則外出不歸”。評(píng)議會(huì)成員戴超、楊光弼、吳宓、趙元任、陳福田等六人乃于8月7日議決即行辭職,“是某等于評(píng)議會(huì)之職權(quán),已不能執(zhí)行。自愧有虧職守,實(shí)無以對(duì)選舉某等之教授會(huì),只有立即辭職”[42]。教務(wù)長梅貽琦也因校長曹云祥“既未詢問教務(wù)長,……更未征求教務(wù)長及評(píng)議會(huì)意見,遽而呈復(fù)外交部,既易引起誤會(huì),于手續(xù)尤為不合,因而呈請(qǐng)辭職”[43]。此事最終迫使外交部收回成命,曹云祥作了檢討方才平息。

及至后來曹云祥去職,也與“少壯派”教授利用教授會(huì)驅(qū)趕不無關(guān)系。按《清華大學(xué)校史稿》所述,“挽張去惡”風(fēng)潮發(fā)生后,校內(nèi)展開了改造清華運(yùn)動(dòng),反對(duì)由少數(shù)行政寡頭治校,曹云祥接受了教授治校的原則。隨后不久,“少壯派”教授即利用教授會(huì),迫使曹云祥于一九二七年底辭職。“少壯派”起而成為日后左右清華校政的核心勢(shì)力[44]。

由以上史述可見,作為教授治校最基本的制度安排,在成立初期,教授會(huì)在其中扮演的是教授治校之管理體制的基礎(chǔ)性角色,由教授會(huì)民選代表組織評(píng)議會(huì),對(duì)學(xué)校常務(wù)進(jìn)行民主管理。而兼具校務(wù)會(huì)議職能的評(píng)議會(huì),負(fù)責(zé)議決教育方針、學(xué)系存廢、機(jī)關(guān)變更、預(yù)算決算等諸多事項(xiàng),扮演的則是決策兼執(zhí)行角色。在一些校務(wù)的處理上,作為民選的代表,教務(wù)長與教授代表的意見也往往是一致的。評(píng)議會(huì)所做出的決策,必須遵守教授群體的民意,這在前述“出洋風(fēng)潮”中可窺其一斑。在很多校務(wù)大事上,評(píng)議會(huì)做出的決議,得先征得教授會(huì)同意,方可予以實(shí)施,教授治校有著堅(jiān)實(shí)的民主管理基礎(chǔ)。

成立初期,教授會(huì)與評(píng)議會(huì)的實(shí)際權(quán)力并沒有《清華學(xué)校組織大綱》中規(guī)定的那樣強(qiáng)大,況且在某些具體事情處理上,兩會(huì)之間也未必完全一致一致[1]。推其原因,一方面是由于成立之初,體制尚未成熟完善;一方面也是由于校長為保留自身權(quán)力,也往往在教授會(huì)與評(píng)議會(huì)之間周旋。在教授會(huì)、評(píng)議會(huì)成立之初,校長的權(quán)力還是很大的,“在1928年北伐軍推翻北洋軍閥統(tǒng)治之前,…兩會(huì)都由校長召集、主持,只不過是校長的咨詢機(jī)構(gòu)”[46]。

然而,教授治校,要求校務(wù)大權(quán)必須掌握在教授群體手中,在這一點(diǎn)上評(píng)議會(huì)和教授會(huì)是一致的立場(chǎng)。為了貫徹教授治校,教授群體不可避免的要和校長爭奪權(quán)力,通過“出洋風(fēng)潮”以及最終迫使曹云祥離校,我們即可看出教授群體之謀求教授治校、追求學(xué)術(shù)獨(dú)立態(tài)度之堅(jiān)決。在與校長爭奪權(quán)力的過程中,教授群體的權(quán)力方開始擴(kuò)大,20年代后期清華的教授治校,只是處于“胚芽”(陳岱孫語)期[2],待到胚芽生長壯大,已經(jīng)到了三十年代梅貽琦的掌校時(shí)期。

清華教授治校制度之設(shè)立與發(fā)展,首先在于當(dāng)時(shí)校內(nèi)外充斥的教授治校、民主管理思潮為教授會(huì)、評(píng)議會(huì)等制度的創(chuàng)設(shè)發(fā)揮了思想引領(lǐng)作用。其次離不開清華園里教員群體實(shí)力的壯大,尤其是受歐風(fēng)美雨熏陶的“少壯派”作為中堅(jiān)力量,發(fā)揮了重要作用。而且,清華由當(dāng)時(shí)的外交部主管,無形中避免了教育部的規(guī)約,使得教授會(huì)、評(píng)議會(huì)的設(shè)立能夠根據(jù)清華實(shí)際以自行裁度。在清華改辦大學(xué)的過程中,憑借崇尚“德謨克拉西主義”的“少壯派”之步步推進(jìn),最終促成了《清華學(xué)校組織大綱》的出臺(tái)。組織大綱關(guān)于評(píng)議會(huì)、教授會(huì)的制度設(shè)計(jì),實(shí)際上為教授權(quán)力的伸張?zhí)峁┝私M織制度上的依托。在清華改大早期,教授群體正是通過教授會(huì)及其基礎(chǔ)上產(chǎn)生的評(píng)議會(huì),與以校長為代表的行政勢(shì)力爭奪校務(wù)權(quán)力,實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)團(tuán)體對(duì)大學(xué)教育管理的訴求,維護(hù)自身利益。在這一過程中,評(píng)議會(huì)、教授會(huì)制度得以鞏固,清華教授治校體制逐漸形成并完善,深深影響了清華后續(xù)的發(fā)展。

注釋、參考文獻(xiàn)(略)

(原文刊載于《教育學(xué)報(bào)》2014年第3期)