張岱年先生的“兼和”思想

作者:方克立 來源:中國社會科學(xué)網(wǎng) 時間:2014年03月14日

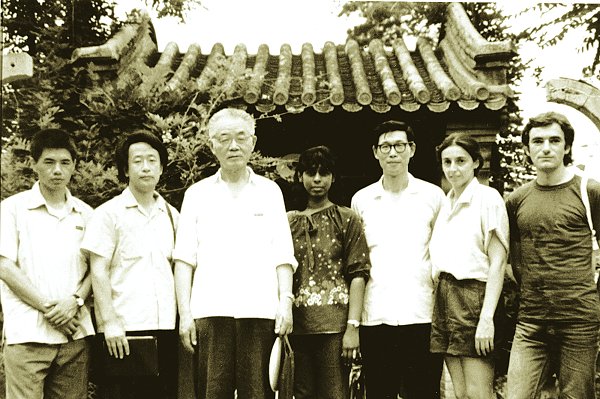

20世紀80年代,張岱年先生和青年學(xué)者、學(xué)生在一起。

5月23日是張岱年先生的誕辰紀念日,其“剛毅木訥近仁”、“自強不息”、“厚德載物”的人格風(fēng)貌至今仍清晰地留在我們的記憶中。當然,更加值得珍視的和將在歷史中產(chǎn)生久遠影響的則是他給我們留下來的思想遺產(chǎn)。

“兼和”思想貫通兩大成果

張岱年先生是20世紀中國好學(xué)深思、最有遠見的哲學(xué)家之一。他在青年時代就確信辯證唯物論是“當代最偉大的哲學(xué)”,始終牢牢把握這一時代精神的精華和先進文化的前進方向,把它與民族精神的精華以及中國文化的優(yōu)良傳統(tǒng)有機地結(jié)合起來,在哲學(xué)研究、文化研究、國學(xué)研究(特別是其中的中國哲學(xué)研究)等方面做出了一系列開創(chuàng)性的貢獻,有力地推動了當代中國哲學(xué)和文化的發(fā)展。

張先生給我們留下來的思想遺產(chǎn),最重要的有兩大成果:一是他在上個世紀三四十年代創(chuàng)立的“天人新論”哲學(xué)體系,二是他在八九十年代所著力闡明的“綜合創(chuàng)新”文化觀。而貫穿于兩大成果中的一個核心觀念就是“兼和”。張先生總結(jié)自己“平生致思試圖加以闡明的基本觀點”,把“兼和為上——兼容多端而相互和諧是價值的最高準衡”(《張岱年全集》第7卷,第410頁)當作一條重要的原則,就鮮明地表現(xiàn)了其價值觀和方法論的基本傾向。“五四”后中國形成了馬克思主義、自由主義和文化保守主義三大思潮并存的格局,許多人只看到它們之間的分歧和對立,互相批評、激烈論戰(zhàn)、“道不同不相為謀”的一面,而張申府、張岱年兄弟卻同時看到了兼綜三者之所長,創(chuàng)造一種“將唯物、理想、解析,綜合于一”、“列寧、羅素、孔子,三流合一”的新綜合哲學(xué)的可能性。張岱年四十年代寫的“天人五論”(《哲學(xué)思維論》、《知實論》、《事理論》、《品德論》和《天人簡論》),就是以辯證唯物論為基礎(chǔ)和主導(dǎo),吸收西方哲學(xué)的邏輯分析方法,改造并重建中國傳統(tǒng)哲學(xué)中的道德理想主義,而建立一種“新綜合哲學(xué)”即中國化馬克思主義哲學(xué)體系的初步嘗試。由于當時國家正在艱難之秋,受種種主客觀條件限制,他的這一工作并沒有完成,“大綱僅具,論證未晰”,但它已為中國現(xiàn)代哲學(xué)開啟了一條中、西、馬“三流合一”、綜合創(chuàng)新的寬闊道路,對后來者極富啟迪并預(yù)示著中國哲學(xué)的未來發(fā)展方向。

上個世紀最后二十年的文化大討論,是“五四”以來歷次文化論爭的繼續(xù)和延伸。自由主義西化派堅持認為“現(xiàn)代化就是西化”、“全球化就是西化”,文化保守派提出了“復(fù)興儒學(xué)”的口號,此外還出現(xiàn)了“新啟蒙”、“西體中用”等文化主張。耄耋之年的張岱年先生再次挺身而出,于1987年正式提出“文化綜合創(chuàng)新論”,強調(diào)要“在馬克思列寧主義原則的指導(dǎo)下,以社會主義的價值觀來綜合中西文化之所長而創(chuàng)新中國文化”,成為當時中國馬克思主義文化派的一面旗幟。在各種文化主張中,“綜合創(chuàng)新”論也成為最有力地支持中國特色社會主義新文化建設(shè)的一種主流文化觀點。

顯然,不論是張先生早年創(chuàng)建“新綜合哲學(xué)”的嘗試,還是他晚年倡導(dǎo)的“綜合創(chuàng)新”文化觀,都有一種哲學(xué)觀念作為理論支撐,作為其世界觀和方法論的根據(jù),這種哲學(xué)觀念就是他的“兼和”論。

“兼和”范疇形成過程

“兼和”是張先生根據(jù)唯物辯證法的根本精神,吸取中國傳統(tǒng)哲學(xué)的精華而獨創(chuàng)的一個哲學(xué)范疇。他在三十年代關(guān)于中國古代辯證法、“創(chuàng)造的綜合”和“方法論上的多元主義”等論述中已有“兼和”思想的萌芽,從他四十年代寫的“天人五論”中則可以清晰地看到一個新哲學(xué)范疇產(chǎn)生和思想成熟的過程。

在1942年寫的《事理論》中,張先生首先提出了“兼體”這個概念。“兼體”與“單體”相對,“單體即內(nèi)中不含物體之物體,兼體即內(nèi)中含有物體之物體,即由較小之物體構(gòu)成之物體。物體中含物體,可有多層,皆為兼體。兼體有簡與賾之不同”。也就是說,“兼體”是一中有多之物體,即內(nèi)中包含著矛盾和或簡或繁之多樣性的物體,它是一與多的統(tǒng)一。正如有的學(xué)者所指出的,這可以說是張先生“兼和”思想的一個本體論根據(jù)。兼體與單體之辨實蘊含著古代“和同之辨”的要義于其中,即兼體是“和”,單體是“同”,將二者區(qū)分開來還是有實質(zhì)意義的。

在1944年寫的《品德論》中,張先生又提出“兼”、“和”、“通”、“全”四個互相關(guān)聯(lián)的概念。他說:“品值之大衡曰兼,曰和,曰通,曰全。合多為一謂之兼,既多且一謂之和,以一攝多謂之通,以一備多謂之全。兼和通全四者,其指實一,直所從言之異爾”。四個概念都用一多關(guān)系來界說,是從不同角度來講多樣性統(tǒng)一的問題。他又說:“兼和通全,亦即富有日新而一以貫之。”“既富且多,復(fù)相順而一貫,是謂之兼,亦謂之和,亦謂之通,亦謂之全。”富有言其大,日新言其久,可久可大則有相順一貫之發(fā)展。張先生雖然是從“價值之準衡”的角度提出問題的,但同時也深刻地闡明了以對立統(tǒng)一為核心的辯證法的宇宙發(fā)展觀。兼、和、通、全首先是宇宙自然之理,人知其然后才能在行為中自覺選擇,把它當作當然之則。所以他又說:“自然恒有二方面:一方面兼而和,一方面別而乖。擴充其兼而和,以克服其別而乖,即由自然歸于當然。”人掌握了宇宙發(fā)展的辯證規(guī)律,就可以在實踐活動中自覺地“擴充其兼而和,以克服其別而乖”,這就是所謂“由自然歸于當然”。

在1948年寫的《天人簡論》中,張先生把上述思想進一步概括、提煉、升華為“兼和”范疇。核心范疇的形成使“兼和”哲學(xué)臻于成熟,并在宇宙觀、價值觀、方法論等方面展開了其豐富內(nèi)容。

首先,他將“兼和”范疇簡明地界定為“兼賅眾異而得其平衡”,準確地表達了多樣性統(tǒng)一的含義。張先生明言“兼和”范疇是對中國古代重“和”思想的繼承(“簡云兼和,古代謂之和”),而古代重“和”思想的精義在于尚“和”去“同”,主張“和而不同”。如西周末年的史伯說:“和實生物,同則不繼。以他平他謂之和,故能豐長而物歸之。”(《國語·鄭語》)孔子說:“君子和而不同,小人同而不和。”(《論語·子路》)都是強調(diào)“和”是多樣性的統(tǒng)一。“兼和”范疇可謂深得中國傳統(tǒng)重“和”思想之精義。

其次,作為宇宙發(fā)展原理和最高價值準則的“兼和”,其偉大的作用、功能和價值意義就在于“富有日新而一以貫之”。這是對“和實生物”、“如無和諧則新物不成”(《全集》第3卷,第194頁)的生動說明:因多樣性統(tǒng)一才有新事物的產(chǎn)生,因生生而日新,因日新而富有,因生生、日新、富有而有可久可大、一以貫之的永續(xù)發(fā)展。所以他又說:“惟日新而后能經(jīng)常得其平衡,惟日新而后能經(jīng)常保其富有。”“兼和”范疇的創(chuàng)造性、多樣性、統(tǒng)一性特征集中表現(xiàn)在“生生”、“日新”義上。

再次,他提出“以兼和易中庸”的命題,突出地體現(xiàn)了“兼和”辯證法的徹底革命精神。由于“兼賅眾異而得其平衡”是在日新發(fā)展中的一種動態(tài)的平衡,而不是無條件的絕對平衡和停滯不進,所以張先生又明確提出:“古昔哲人常言中庸,中庸易致停滯不進之弊,失富有日新之德。今應(yīng)以兼易中,以兼和易中庸。”他并不否認“執(zhí)中”、“適度”在日常生活中的意義,但不贊成把“中”和“度”絕對化,使之成為阻礙事物永續(xù)發(fā)展的限制,因此主張以具有“富有日新之德”的“兼和”來取代“中庸”。這是他用唯物辯證法來改造、提升中國傳統(tǒng)思想的一個典型范例。

以上是張先生在四十歲之前所達到的思想境界和水平。作為一個掌握了“當代最偉大的哲學(xué)”和時代精神的精華的青年哲學(xué)家,其獨立思考的成果在當時雖不為人們所知,但卻是與國家民族的命運緊密聯(lián)系在一起的,有些理論思考甚至是很超前的,對后人亦有所啟發(fā)。比如,他關(guān)于“兼和通全”、“兼賅眾異而得其平衡,富有日新而一以貫之”的精湛思想,在我們今天看來,就是全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的科學(xué)發(fā)展觀。聯(lián)系今天面對的種種問題和矛盾,我們也可以說“兼和”之道就是日新富有、可久可大的科學(xué)發(fā)展之道。

“以兼和易中庸”的革命性

“天人五論”直到上個世紀80年代后期才出版面世。此后,張先生早期哲學(xué)思想受到了學(xué)界的重視和高度評價,同時也受到一些質(zhì)疑,比如“以‘兼和’代‘中庸’”的思想,就有人持不同看法。對此張先生曾多次作出回應(yīng),堅持其一貫的辯證唯物論哲學(xué)立場。

1987年1月他在《天人簡論》的“又記”中說:篇中“提出以‘兼和’代‘中庸’的觀點,自審尚非過時。”(《全集》第3卷,第216頁)在1989年寫的《八十自述》中,他談到了獨抒己見的六個哲學(xué)觀點,其中之一就是“主張以‘兼和’易‘中庸’”。他認為“在日常生活中提倡中庸是必要的,但專講中庸,往往陷于庸俗。我以為中庸作為原則不如‘兼和’。兼者兼容眾異,和者包含多樣而得其平衡。兼和可以引導(dǎo)品德事業(yè)日新永進而不陷于停滯”(《全集》第8卷,第602頁)。

張先生肯定“中庸觀念在中國文化史上產(chǎn)生了巨大而深遠的影響”(《全集》第5卷,第422頁),但又認為“不能把‘中庸’看做中國文化的基本精神”。因為“‘中庸’觀念包含著一種認識,即許多事情都有一定限度,超過了這個限度,就和沒有達到這個限度一樣,這就是‘過猶不及’。有些事情,確實如此,如飲食衣著以及睡眠之類,確實是‘過猶不及’。但是,許多事情的限度是隨時代的演進而改變的。……在歷史上,在一定的范圍內(nèi),超越傳統(tǒng)的限度,往往可以實現(xiàn)巨大的飛躍。如果固守‘過猶不及’的中道,就不可能大步前進了。”(《全集》第6卷,第225頁)眾所周知,張岱年先生是最早提出以《周易大傳》中的兩句名言:“天行健,君子以自強不息”、“地勢坤,君子以厚德載物”為中國文化基本精神的,在他看來,“‘厚德載物’即以寬厚之德包容萬物,這與‘和同之辨’有一定聯(lián)系。……厚德載物有兼容并包之意”(《全集》第6卷,第223-224頁)。也就是說,他認為“兼和”之德比“中庸”更能反映中國文化的基本精神。其實,“兼和”不僅有“厚德載物”之義,而且同時包含著“自強不息”的思想在內(nèi),強調(diào)“和實生物”、“富有之謂大業(yè),日新之謂盛德”、“久者一之純,大者兼之富”、“富有日新而一以貫之”,這種生生、日新、富有而一貫的思想不就是“自強不息”嗎?所以,“自強不息”、“厚德載物”之義還可以用一個更加精嚴的哲學(xué)范疇來概括,它就是“兼和”。

“兼和之為德也,其至矣夫”

什么是中國文化的基本精神?是“主靜”,是“中庸”,是“和合”,還是“兼和”?張先生的回答很明確:“兼和為上。”他在晚年總結(jié)自己平生學(xué)術(shù)要旨時一再重申這個價值論的命題,強調(diào)兼和是“最高的價值準則”,也即是說:“兼和之為德也,其至矣夫!”他的看法與孔子有所不同,但與孔子“君子和而不同”的思想亦可相通。我們可以說“兼和為上”就是張先生的晚年定論。

據(jù)劉鄂培同志記述,1999年6月9日,他曾當面請教張岱年先生:“兼和是您的文化觀‘綜合創(chuàng)新’的哲學(xué)基礎(chǔ),是您的治學(xué)和待人接物之道,是您的哲學(xué)中的精髓。”張先生回答說:“你解釋得很對,現(xiàn)在還很少有人是這樣來理解我的哲學(xué)的。”劉又問:“以兼和思想作為貫穿在您的哲學(xué)和文化觀中的核心思想如何?”張先生說:“可以這樣。”(陳來編《不息集》第71頁)這段記述可以印證“晚年定論”之說不虛。

張岱年先生的“兼和”理論是20世紀中國化馬克思主義哲學(xué)的一大創(chuàng)獲。從形式上看,它是對中國傳統(tǒng)“貴和”、“日新”思想的繼承和發(fā)展,對“中庸”停滯、保守思想的糾正,也是用典型的中國風(fēng)格的民族語言表述出來的。從理論實質(zhì)來看,它以“永恒兩一”即對立統(tǒng)一為內(nèi)在精神和價值標準,是唯物辯證法的中國化。它是接著中西辯證法思想傳統(tǒng)講的,但其問題意識卻是來源于現(xiàn)實生活,比如對“五四”后中國思想界三大思潮對立互動形勢的關(guān)注,對抗日戰(zhàn)爭中民族統(tǒng)一戰(zhàn)線問題的關(guān)注。張先生曾深刻地指出:“凡物之繼續(xù)存在,皆在于其內(nèi)外之沖突未能勝過其內(nèi)部之和諧。如一物失其內(nèi)在的和諧,必由于內(nèi)部沖突而毀滅。生命之維持,尤在于和諧。如有生機體之內(nèi)部失其和諧,則必致生之破滅,而歸于死亡。人群亦然,如一民族內(nèi)部斗爭過甚則必亡國、滅族。”(《全集》第3卷,第194頁)顯然,這是以哲學(xué)的方式表達了他對抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的堅定支持。應(yīng)該看到,在歷史新時期還會出現(xiàn)許多新問題和新矛盾,對這些問題和矛盾要具體分析和具體解決,“兼賅眾異而得其平衡,富有日新而一以貫之”的“兼和”辯證法也會隨著歷史實踐的發(fā)展而不斷發(fā)展,表現(xiàn)出自己強勁的生命力。

歷史地看,張岱年的“兼和”論與毛澤東的《矛盾論》,可以說是上個世紀三四十年代中國馬克思主義辯證法的“雙璧”,都有很高的理論價值,二者完全可以互相發(fā)明,互相補充,互相輝映。特別是在以建設(shè)社會主義和諧社會為主要任務(wù)的今天,《矛盾論》的基本原理并沒有過時,“兼和”論的價值指向和方法論意義更加值得重視,我們?yōu)楝F(xiàn)代中國能夠產(chǎn)生這樣廣大悉備、深刻精微的辯證法理論而感到慶幸和振奮。

凝道成德 學(xué)行一致

在張先生那里,“兼和”不僅以理論的方式表現(xiàn)出來,而且還表現(xiàn)為其治學(xué)和待人接物之道。這就是馮契先生所說的“化理論為方法,化理論為德性”。真正的馬克思主義哲學(xué)家都必然會表現(xiàn)出世界觀和方法論統(tǒng)一、“凝道成德”、學(xué)行一致的品格。

創(chuàng)建“將唯物、理想、解析,綜合于一”、中西馬“三流合一”的新綜合哲學(xué)之所以可能,建設(shè)和發(fā)展“以社會主義的價值觀來綜合中西文化之所長”的中國新文化之所以可能,除了要有追求真理的誠心之外,還要有尊重人類文明的一切智慧成果、力求“連一切‘見’,去一切‘蔽’”、“兼取眾長而相資互益”的眼光、胸懷和思想境界,正確處理堅持“一元主導(dǎo)”和“兼容多元”的關(guān)系,而與教條主義、宗派主義、關(guān)門主義沒有任何共同之處。學(xué)問上的“兼和”之道不僅表現(xiàn)在張先生的學(xué)術(shù)成果中,而且表現(xiàn)在其治學(xué)過程中的方法運用上,可以看出,他是力圖把“方法論上的多元主義”真正落到實處。

“兼和”的德性表現(xiàn)在張先生之立身處世、待人接物上,則是大家都能親切感受到的謙虛、寬和的美德。陳來編的《不息集》一書,保存了他的同事、朋友、學(xué)生、親屬寫的大量真切感人的文字,生動地記述和發(fā)自內(nèi)心地盛贊了這位當代哲人忠厚慈祥、寬容豁達、謙虛謹慎、平等待人、無私扶掖后學(xué)的人格風(fēng)范,用許多真實故事和具體事例詮釋了他的“兼和”品德,我們讀后都深受教益。

漢語中“兼”與“謙”通。古代文獻中首次出現(xiàn)“兼和”一詞是在《管子·五行》篇:“通天下,遇者兼和。”張佩綸說:“兼當作謙。《說文》‘謙,敬也。’言以謙且和,故能服諸侯合天下也。”李勉在《管子今注今譯》中也說:“兼與謙通,謂與所遇者皆謙和待之。”《管子》中的“兼和”一詞還沒有“兼賅眾異而得其平衡,富有日新而一以貫之”的現(xiàn)代涵義,但從人的處世之道來說,兼容多端包括認真聽取不同意見要有虛心、寬容的態(tài)度,兼容眾異且能達到平衡與和諧更是一種大智慧,是很高的人生境界,顯然,只有具備謙和品德之人才能達到這種智慧和人生境界。

張岱年先生深刻地認識和把握了“兼和”之道,在他那里,這種認識已經(jīng)“凝道成德”,內(nèi)化為其道德人格和觀察處理問題的思維方式、待人接物的行為方式,而這一切表現(xiàn)出來又都是自然而然、不待勉強的。因此,張先生成為20世紀中國馬克思主義“兼和”哲學(xué)的首倡者和身體力行者決不是偶然的。我們今天紀念張先生百歲誕辰,最好的實際行動就是學(xué)習(xí)他的“兼和”思想與品格,提高思想境界,努力為中國特色社會主義事業(yè),為中國哲學(xué)和文化的發(fā)展添磚加瓦,略盡綿薄。