玉樹臨風陳岱孫:95歲主持博士生畢業(yè)答辯

來源:人民網(wǎng)-文史頻道 2013-06-27

晚歲的陳岱孫,由鏡春園遷徙到燕南園55號,95歲依然主持博士生的畢業(yè)答辯。回首平生,老先生認為自己一輩子只做了一件事情——教書。

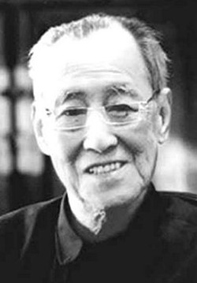

圖為90年代的陳岱孫先生。

老清華大學教授之中,曾有三位單身貴族——金龍蓀、陳岱孫、葉企孫。

陳岱孫于1900年農(nóng)歷閏八月二十七,出生于福州文儒坊簪纓之家。祖父陳寶璐為光緒十六年進士,伯祖父陳寶琛同治七年進士,乃末代帝師,外祖父和舅父為駐外使節(jié),英語嫻熟。深厚的家學淵源,陳岱孫耳濡目染,中學、西學的根基,自然十分扎實。

近代福州,既有海洋文化的開闊胸懷,也有船堅炮利的深刻記憶。陳岱孫出生時,正是義和團風起云涌,鬧得最緊的時候。而此時,福州“三坊七巷”的前輩——嚴復、陳衍,引進西洋學說,立志經(jīng)世濟民。兩位鄉(xiāng)賢,對于陳岱孫日后選擇經(jīng)濟學,自有一番潛移默化的作用。

1918年,陳岱孫考入清華高等科,經(jīng)過兩年的埋頭苦讀,與張景鉞、曾昭掄、蕭公權等80名清華學友,放洋游美。陳岱孫在威斯康星大學,度過了兩年“逍遙”的生活后,進入哈佛大學經(jīng)濟系。經(jīng)過導師卜洛克先生特別推薦,陳岱孫得以在校圖書館書庫,使用小隔間,發(fā)奮苦讀,廢寢忘食。1926年3月,博士論文《馬薩諸塞州地方政府開支和人口密度的關系》通過答辯。1926年4月,陳岱孫橫渡大西洋,游學歐洲,為了聽一場歌劇,曾專程前往意大利。

1927年夏,得到母校聘書,前往經(jīng)濟系任教,開始了一生中難以忘懷的清華歲月。有七年時間,與好友葉企孫共居北院七號住宅,并與金龍蓀、葉企孫同組一個飯團,朝夕過從。

陳岱孫回到清華,正好趕上母校的轉(zhuǎn)型——改學校為大學,1928年兼任系主任。自1929年起,長期擔任法商學院院長,與文學院院長馮友蘭、理學院院長葉企孫、工學院院長顧毓秀、教務長潘光旦,襄助梅貽琦校長,使得清華僅用十年時間,由游美預備學校成長為國內(nèi)一流學府。

陳岱孫先生,在清華任教之初,承擔《財政學》《經(jīng)濟學概論》《經(jīng)濟學說史》三門課程,使用中文上課。這在當時,除了社會學系的陳達先生,尚不多見。作為愛國主義者,陳岱孫特別厭惡中英文夾雜使用,認為那是一種殖民地的心態(tài)。除了為一班舊制學友用英語講授外,全部使用中文授課。這對于英語出口成章的陳先生來說,殊非易事!誰能想到,1997年陳先生去世之后,“雙語教學”日益成為一種時髦,令人感慨良多!

陳先生與經(jīng)濟系肖蘧、趙人雋、余肇池、蔡可選先生一起,為培育一代經(jīng)濟學人才嘔心瀝血。巫寶三、梁方仲、嚴中平、楊聯(lián)升乃個中翹楚。

聽過陳先生講課的學生,對先生的講課風格,贊不絕口,無不認為條理清晰,邏輯嚴謹,深入淺出,引人入勝。據(jù)西南聯(lián)大的學生陳維仁回憶,每當回憶起西南聯(lián)合大學,都要想到陳岱孫先生的課堂。

他走上講臺,先是放下包,轉(zhuǎn)身在黑板上用英文寫下所講的題目,然后再轉(zhuǎn)過身來解開金光閃閃的手表放在講桌上,便開始講課。陳先生講課深入淺出,口若懸河,頭頭是道,且沒有一句廢話,一直到最后一句話講完,恰好下課的鐘聲也響了。如果陳先生講課結(jié)束,鐘卻沒有響,那一定是鐘出了毛病。至今每次回想起聽陳岱孫講課,仍有意猶未盡的感覺。

陳先生惜墨如金,留下的著作并不多,但遣詞造句,字斟句酌,議論風生的鄒恒甫認為,陳岱孫的著作給人以美的享受。

陳先生認為自己做不到“脅肩諂笑”,所以一輩子樂育英才。但是,陳先生并不是不諳世事的“書呆子”,而是處事干練,人情練達。

陳先生兼任經(jīng)濟系主任,經(jīng)濟系是大系,學年開始,選課同學擁擠在他辦公桌前,他能不假思索地處理每位同學所選的課。有重修的,有復學的,有需補修課的,陳先生都毫無差錯地處理得妥妥當當,幾乎不到一分鐘就在一張選課單上簽了名,從未發(fā)現(xiàn)差錯。

1945年抗日戰(zhàn)爭結(jié)束,梅貽琦校長命陳岱孫接收清華園。面對滿目瘡痍,百廢待興,陳岱孫不辱使命,努力恢復清華舊貌,實在有大功于清華。

隨著院系調(diào)整,陳先生離開了清華園,短暫在中央財政金融學院任教;后追隨好友葉企孫、金岳霖、周培源,于1953年來到了毗鄰清華的燕園,擔任北京大學經(jīng)濟系主任。

由清華到燕園,地理距離也就數(shù)里而已,但是,陳先生開始經(jīng)濟學馬克思主義化的艱難轉(zhuǎn)型,可謂漫長的跋涉。曾有20年的時光,陳先生不寫一篇文章,晚輩任繼愈投以欽敬的目光,這里面,有著太多歷史的感慨!

至于給落難的學生寄送衣服、給以資助,在陳先生看來,實在是太過平常的舉動,不值一提。

晚歲的陳岱孫,由鏡春園遷徙到燕南園55號,95歲依然主持博士生的畢業(yè)答辯。回首平生,老先生認為自己一輩子只做了一件事情——教書。

1997年7月27日,陳岱孫先生去世。彌留之際,對醫(yī)院的護士說:這里是清華!

本文摘自《那些有傷的讀書人》,謝志浩著,新星出版社,2012年8月