化學系王梅祥教授研究組在環(huán)帶烴類化合物的合成領域取得重要進展

清華新聞網4月16日電 近期,清華大學化學系王梅祥教授研究組在環(huán)帶烴類化合物的合成領域取得突破,研究成果相繼發(fā)表在今年的《美國化學會志》(J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 1196-1199;J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 4576-4580)與《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, DOI: 10.1002/anie.202002827.)上,引起國際同行的關注與好評。

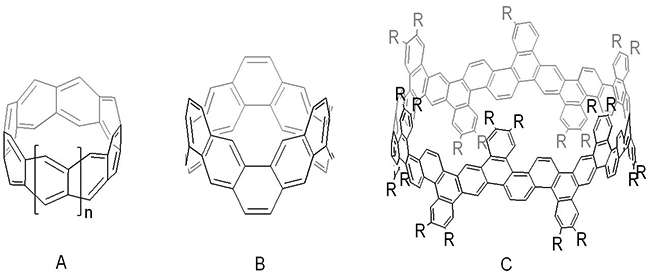

化學家們對于具有優(yōu)美結構和獨特性能的“非天然產物”的研究熱情由來已久,如對環(huán)帶烴分子的關注和研究可追溯到上世紀50年代。環(huán)帶烴類分子是由碳環(huán)稠合而成的雙鏈大環(huán)化合物。從并環(huán)類型上看,可以分為鋸齒型(zigzag)A、扶手椅型(armchair)B和螺旋型(chiral)C(圖1)。從形式上的碳-碳鍵的類型來看,環(huán)帶烴包括完全共軛的、部分共軛的和完全飽和的分子。因為奇異的分子結構和理論所預測的優(yōu)越理化性能,環(huán)帶烴分子被提出后,包括2016年諾貝爾化學獎獲得者Stoddart教授在內的合成化學家,在上世紀80年代后期便嘗試這些化合物的“人工全合成”。自1991年碳納米管被發(fā)現以來,由于上述三種環(huán)帶烴可分別看成是鋸齒型、扶手椅型和螺旋型單壁碳納米管的最短單元,可能作為模板或晶種生長結構均勻的單壁碳納米管,更是引發(fā)了一股對環(huán)帶烴類分子的研究熱潮。得益于2008年Jasti和Bertozzi在環(huán)對苯撐(cyclo-para-phenylenes,簡稱CPPs)合成方法的開拓性研究和貢獻,近年,日本學者Itami和Isobe等在日本ERATO計劃的強力資助下,率先合成了扶手椅型(B)的環(huán)帶烴分子。最近螺旋型環(huán)帶烴(C)也被成功合成。然而,由于缺乏有效的合成方法以及理論所預測的高張力和開殼層性質,鋸齒型(A)環(huán)帶烴的穩(wěn)定性不高,合成研究長期停滯不前,全共軛的鋸齒型環(huán)帶芳烴更是從未有過報道。

圖1. 鋸齒型,扶手椅型以及螺旋型環(huán)帶芳烴結構

王梅祥課題組建立和發(fā)展了全新和通用的“跨灣造橋” 策略和多重分子內反應方法,充分利用嗩芳烴本身預組織的單環(huán)結構和所具有的錐式構象,通過在 嗩芳烴“灣區(qū)”的位點裝配合適的反應基團,隨后一步實現4個或6個跨越“灣區(qū)”的化學橋聯反應,高效地構建了不同類型骨架結構的環(huán)帶分子,通過“成帶”后化學修飾,合成各種環(huán)帶烴化合物,并首次觀測到全共軛的環(huán)帶芳烴化合物的形成,在環(huán)帶烴研究方面取得進展。

嗩芳烴“灣區(qū)”的位點裝配合適的反應基團,隨后一步實現4個或6個跨越“灣區(qū)”的化學橋聯反應,高效地構建了不同類型骨架結構的環(huán)帶分子,通過“成帶”后化學修飾,合成各種環(huán)帶烴化合物,并首次觀測到全共軛的環(huán)帶芳烴化合物的形成,在環(huán)帶烴研究方面取得進展。

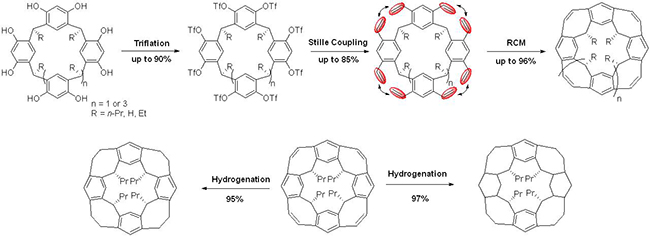

首先,他們利用廉價易得的 嗩[4]芳烴與

嗩[4]芳烴與 嗩[6]芳烴作為原料,經酚羥基的三氟甲磺酰化及Stille偶聯反應構建了多烯基取代的大環(huán)中間體,隨后通過分子內的關環(huán)烯烴復分解反應(RCM)構建了環(huán)帶[n]芳烴[n]

嗩[6]芳烴作為原料,經酚羥基的三氟甲磺酰化及Stille偶聯反應構建了多烯基取代的大環(huán)中間體,隨后通過分子內的關環(huán)烯烴復分解反應(RCM)構建了環(huán)帶[n]芳烴[n] 烯(n = 4, 6)。通過環(huán)帶[4]芳烴[4]

烯(n = 4, 6)。通過環(huán)帶[4]芳烴[4] 烯化合物的選擇性催化氫化,實現烯烴雙鍵徹底還原以及部分苯環(huán)的還原,合成了高度不飽和的環(huán)帶烴衍生物。合成中,每步轉化反應涉及8或12個反應位點,反應條件溫和、總體效率高,原料廉價易得,是一個合成不同大小尺寸環(huán)帶烴的實用方法。環(huán)帶[n]芳烴[n]

烯化合物的選擇性催化氫化,實現烯烴雙鍵徹底還原以及部分苯環(huán)的還原,合成了高度不飽和的環(huán)帶烴衍生物。合成中,每步轉化反應涉及8或12個反應位點,反應條件溫和、總體效率高,原料廉價易得,是一個合成不同大小尺寸環(huán)帶烴的實用方法。環(huán)帶[n]芳烴[n] 烯具有獨特的圓臺錐結構和空腔,最大內徑達1納米左右(圖2),作為富電子空腔的主體分子,可以選擇性地包合有機小分子。此外,環(huán)帶[n]芳烴[n]

烯具有獨特的圓臺錐結構和空腔,最大內徑達1納米左右(圖2),作為富電子空腔的主體分子,可以選擇性地包合有機小分子。此外,環(huán)帶[n]芳烴[n] 烯及衍生物可望作為模板,生長具有異質結的碳納米管。該成果發(fā)表在《美國化學會志》上(J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 1196-1199.),清華大學博士生張乾為本文的第一作者。

烯及衍生物可望作為模板,生長具有異質結的碳納米管。該成果發(fā)表在《美國化學會志》上(J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 1196-1199.),清華大學博士生張乾為本文的第一作者。

圖 2. 圓臺錐型環(huán)帶[n]芳烴[n] 烯及衍生物的合成與結構

烯及衍生物的合成與結構

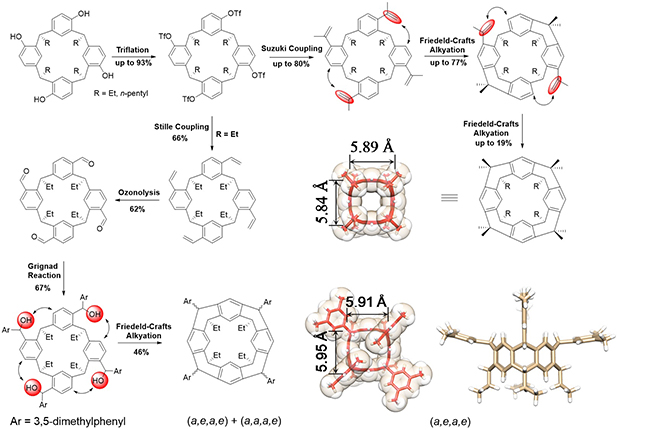

基于“跨灣造橋”策略在合成環(huán)帶[n]芳烴[n] 烯中的成功表現,該團隊將目光轉向化學家們已經探索了幾十年的夢想分子——環(huán)帶[n]芳烴。從

烯中的成功表現,該團隊將目光轉向化學家們已經探索了幾十年的夢想分子——環(huán)帶[n]芳烴。從 嗩[4]芳烴衍生物出發(fā),經簡單的官能團轉化后,即可生成

嗩[4]芳烴衍生物出發(fā),經簡單的官能團轉化后,即可生成 嗩[4]芳烴每個“灣區(qū)”含有單個異丙烯基與芐醇基的

嗩[4]芳烴每個“灣區(qū)”含有單個異丙烯基與芐醇基的 嗩[4]芳烴衍生物。然后通過分子內的“一鍋”四重Friedel-Crafts烷基化反應獲得不同取代基取代的氫化環(huán)帶[8]芳烴。因芳基的取向不同,可以分離得到不同的非對映異構體。這類環(huán)帶烴分子在晶體結構中展示出方型的環(huán)帶狀空腔,其中的環(huán)己二烯片段采取船式構象釋放部分的張力(圖3)。

嗩[4]芳烴衍生物。然后通過分子內的“一鍋”四重Friedel-Crafts烷基化反應獲得不同取代基取代的氫化環(huán)帶[8]芳烴。因芳基的取向不同,可以分離得到不同的非對映異構體。這類環(huán)帶烴分子在晶體結構中展示出方型的環(huán)帶狀空腔,其中的環(huán)己二烯片段采取船式構象釋放部分的張力(圖3)。

圖 3. 氫化環(huán)帶[8]芳烴的合成與結構

繼而,他們將“跨灣造橋”策略成功的延伸到更大尺寸環(huán)帶烴類化合物的合成。以 嗩[6]芳烴為原料,通過選擇性甲基化獲得兩種不同結構的六甲基化

嗩[6]芳烴為原料,通過選擇性甲基化獲得兩種不同結構的六甲基化 嗩[6]芳烴衍生物。避免了繁瑣的分離與純化,混合物直接轉化為六三氟甲磺酸酯衍生物,通過Suzuki偶聯合成得到含有丙烯基取代的中間體。也可通過與Zn(CN)2偶聯引入氰基,隨后經格氏反應與NaBH4還原生成芳香芐醇的中間體。兩種中間體混合物分別經“一鍋”六重Friedel—Crafts烷基化反應生成相應的氫化環(huán)帶[12]芳烴產物。晶體衍射分析表明這類化合物有著納米尺寸的六邊型環(huán)帶狀結構和空腔(圖4)。

嗩[6]芳烴衍生物。避免了繁瑣的分離與純化,混合物直接轉化為六三氟甲磺酸酯衍生物,通過Suzuki偶聯合成得到含有丙烯基取代的中間體。也可通過與Zn(CN)2偶聯引入氰基,隨后經格氏反應與NaBH4還原生成芳香芐醇的中間體。兩種中間體混合物分別經“一鍋”六重Friedel—Crafts烷基化反應生成相應的氫化環(huán)帶[12]芳烴產物。晶體衍射分析表明這類化合物有著納米尺寸的六邊型環(huán)帶狀結構和空腔(圖4)。

圖 4. 氫化環(huán)帶[12]芳烴的合成及其納米尺寸空腔

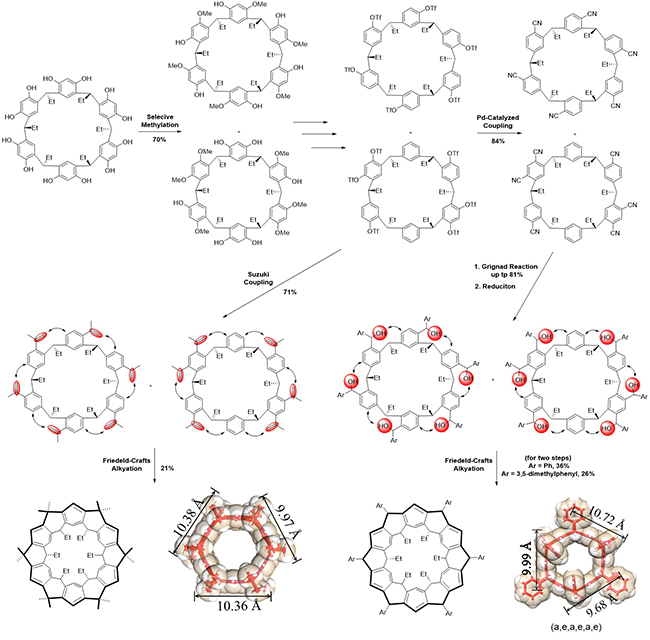

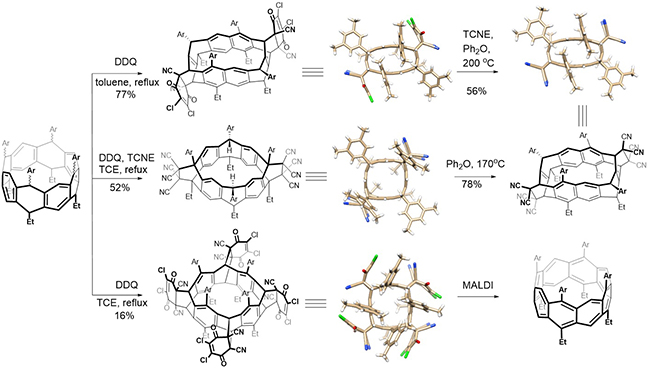

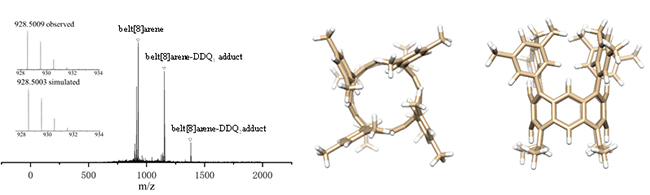

為了合成全共軛的環(huán)帶[8]芳烴,研究者們進一步探索了氫化環(huán)帶[8]芳烴的氧化芳構化反應。發(fā)現當底物與DDQ試劑反應時,不僅使氫化環(huán)帶[8]芳烴發(fā)生脫氫芳構化,所生成的高張力環(huán)帶中間體還會進一步與體系中的DDQ發(fā)生[4+2]環(huán)加成反應,通過實驗條件控制,得到了不同的環(huán)帶烴與DDQ的加合產物。當在高活性的親雙烯體四氰基乙烯(TCNE)存在時,合成了環(huán)帶烴與TCNE的加合產物,并實現了不同加合產物之間的化學轉換(圖5)。最后,他們探索了環(huán)帶[8]芳烴的四DDQ加合物在不同條件下的逆Diels-Alder反應,以獲得環(huán)帶[8]芳烴目標分子。由于目標產物的不穩(wěn)定性,他們雖然未能在常規(guī)的實驗條件分離獲得該產物,但是在MALDI質譜條件下,他們監(jiān)測到了環(huán)帶[8]芳烴的分子離子峰(圖6),這也是歷史上首次在實驗上觀察到環(huán)帶[8]芳烴分子。

圖 5. 八氫化環(huán)帶[8]芳烴的氧化芳構化反應

圖6. 環(huán)帶[8]芳烴的MALDI-TOF質譜圖以及理論優(yōu)化的結構

有關環(huán)帶[8]芳烴的研究發(fā)表在《美國化學會志》(J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 4576-4580.)上,清華大學博士生時談浩與郭慶輝為本文的共同第一作者。有關環(huán)帶[12]芳烴的研究發(fā)表在《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, DOI: 10.1002/anie.202002827.)上,清華大學博士生時談浩為本文的第一作者。

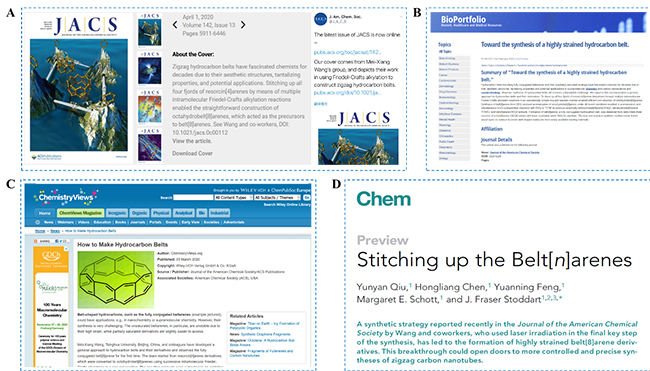

研究工作獲得國際同行的好評,環(huán)帶[8]芳烴的研究工作被《美國化學會志》雜志選為封面文章,并推送了論文(圖7A)。ChemistryViews等(圖7B和7C)報道了他們的研究。近日,諾貝爾化學獎獲得者司徒塔特(Stoddart)教授在Chem(https://doi.org/10.1016/j.chempr.2020.03.019)(圖7D)雜志上撰寫文章,評價了J. Am. Chem. Soc.論文工作,認為他們合成策略巧妙(“ingenious idea”);標志著碳納米管中含有高張力的最簡構筑單元設計和合成方面的一個突破(“The present work, which constitutes the first synthesis and observation of the belt[8]arene derivatives, represents a breakthrough in designing and synthesizing the simplest building blocks with extreme high ring-strain energies that are present in CNTs.”);該突破可能打開了鋸齒形碳納米管更加可控和精準合成之門(“This breakthrough could open doors to moor controlled and precise synthesis of zigzag carbon nanotubes”);對環(huán)帶烴研究領域作出了一個重要貢獻(“have made a significant contribution to the field of hydrocarbon belts”)。

圖 7. 研究成果受到國際同行的廣泛關注

本研究得到國家自然科學基金會和清華大學理科提升計劃的資助。

論文鏈接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b12181

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c00112

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202002827

供稿:化學系

編輯:李華山

審核:程曦