清華新聞網(wǎng)6月23日電 近期,清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院郝吉明院士團(tuán)隊(duì)在中國工程院院刊《工程》(Engineering)發(fā)表綜述文章,系統(tǒng)總結(jié)了我國在推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)的進(jìn)程中,在大氣污染控制領(lǐng)域取得的進(jìn)展與面臨的挑戰(zhàn)。

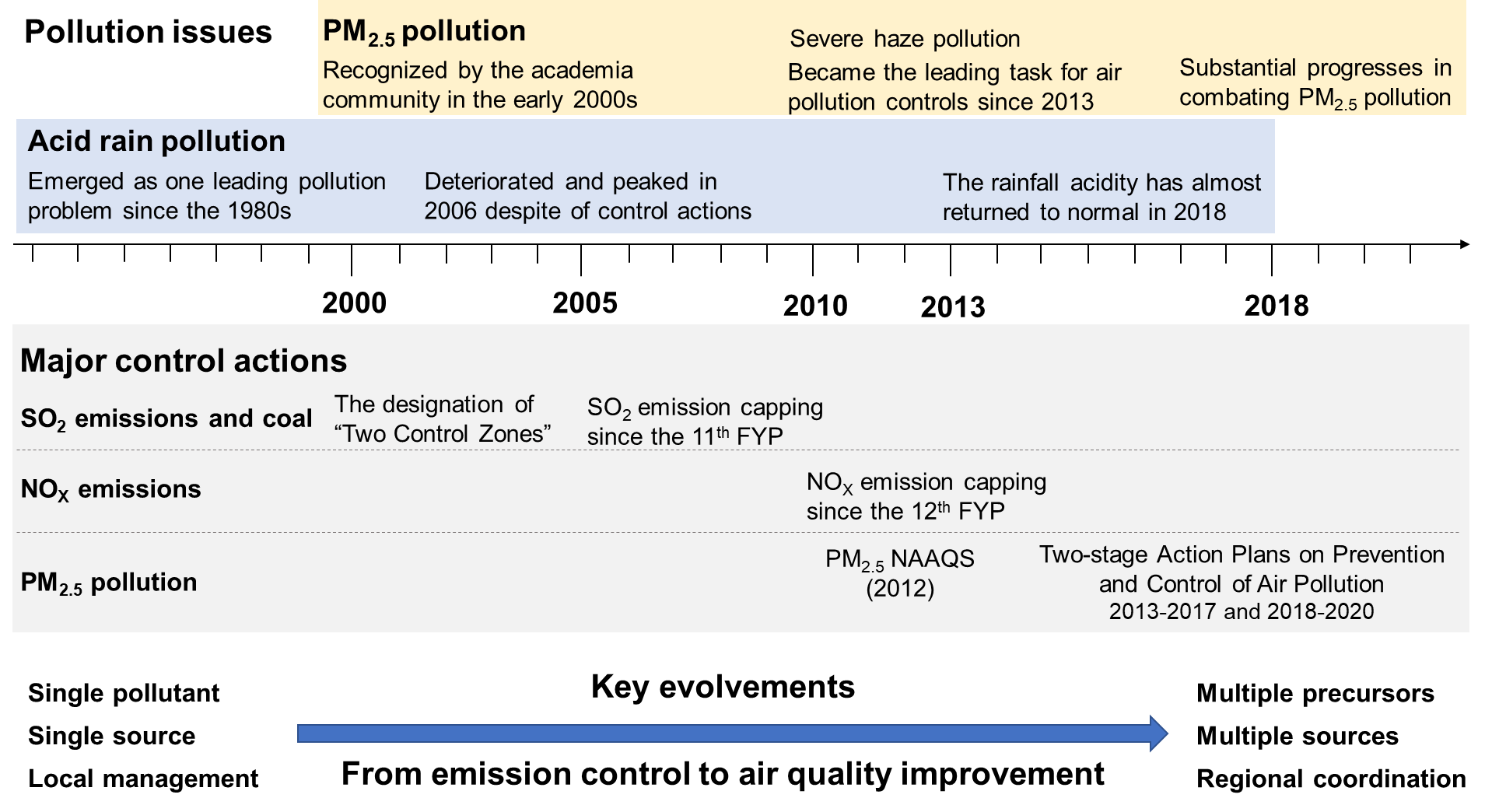

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國在過去30年間先后面臨了全球最嚴(yán)峻、最復(fù)雜和最難解決的酸雨、霧霾等區(qū)域大氣復(fù)合污染問題。研究我國大氣污染控制歷程進(jìn)行了系統(tǒng)回顧和總結(jié),指出我國大氣污染控制政策已經(jīng)發(fā)生了從強(qiáng)調(diào)污染排放控制到重視空氣質(zhì)量持續(xù)改善(圖1);今后在生態(tài)文明建設(shè)的視角下,應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步重視健康效益的改善,實(shí)現(xiàn)PM2.5和臭氧污染的共同改善,實(shí)現(xiàn)空氣與氣候效益協(xié)同,努力將社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境污染脫鉤。

圖1 我國大氣污染治理的關(guān)鍵歷程和政策演變,包括燃煤和二氧化硫污染控制、氮氧化物排放控制和細(xì)顆粒物(PM2.5)污染控制

1980年以來,我國南方、西南等省份出現(xiàn)了大范圍酸雨污染。2006年前,全國降雨平均pH值持續(xù)降低,峰值年(2006年)全國約1/3的區(qū)域面臨酸雨問題,嚴(yán)重程度與中歐地區(qū)1980年代相當(dāng)。燃煤污染排放的二氧化硫和氮氧化物是造成酸雨污染的主因。我國1995年修訂大氣污染防治法強(qiáng)化酸雨和燃煤污染控制,2000年劃分了“酸雨和二氧化硫控制區(qū)”(即“兩控區(qū)”劃分)。十一五期間,國家實(shí)施了二氧化硫總量排放控制政策,強(qiáng)化對(duì)地方政府落實(shí)二氧化硫減排責(zé)任的政治考核,并通過一系列經(jīng)濟(jì)和技術(shù)手段成功遏制二氧化硫排放上升的趨勢,酸雨污染逐漸好轉(zhuǎn)。

2012年,我國修訂《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,將對(duì)人體健康影響顯著的細(xì)顆粒物(PM2.5)納入監(jiān)測指標(biāo)。2013年,全國74個(gè)重點(diǎn)城市中僅3個(gè)城市能夠滿足PM2.5年均濃度限值。PM2.5污染來源和成因復(fù)雜,針對(duì)部分污染源和部分污染物(如二氧化硫、氮氧化物)的傳統(tǒng)政策和措施已經(jīng)不能滿足空氣質(zhì)量改善的要求,必須多部門、多區(qū)域共同努力,實(shí)現(xiàn)多種前體物大幅度減排。在黨中央的頂層設(shè)計(jì)下,國務(wù)院制定了《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃(2013-2017)》(即“大氣十條”)。該《行動(dòng)計(jì)劃》是第一個(gè)由國務(wù)院直接制訂的針對(duì)環(huán)境污染問題的大型行動(dòng)計(jì)劃,強(qiáng)化對(duì)燃煤源、工業(yè)源、移動(dòng)源、揚(yáng)塵源和居民源等多部門、多種污染前體物的排放控制。生態(tài)文明建設(shè)理念的提出,促使從中央到地方都感受到了更明確的改善目標(biāo),提供了更有力的政策激勵(lì),落實(shí)了更嚴(yán)格的控制措施。2013-2017年間,全國所有地級(jí)以上城市PM2.5年均濃度下降23%,京津冀、長三角和珠三角等三大區(qū)域分別削減了40%、34%和28%。

盡管我國PM2.5污染治理取得了顯著進(jìn)展,我國生態(tài)文明建設(shè)仍然仍重道遠(yuǎn),大氣污染治理依然面臨許多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2013-2017年間,全國74個(gè)主要城市臭氧(O3)日最高8小時(shí)濃度的90分位數(shù)上升了20%,京津冀地區(qū)則上升了24%。協(xié)同PM2.5和O3污染治理成為推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)的一項(xiàng)必要工作,需要綜合化學(xué)機(jī)制、氣象條件等復(fù)雜因素,優(yōu)化制定O3前體物減排的科學(xué)方案。從更大的視角來看,生態(tài)文明建設(shè)需關(guān)注社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源、環(huán)境、健康和氣候等系統(tǒng)帶來的多種挑戰(zhàn),協(xié)同PM2.5、O3、溫室氣體和非常規(guī)污染物(如汞)的治理;需要開發(fā)多系統(tǒng)耦合的決策支持模型,為我國積極應(yīng)對(duì)大氣污染與氣候變化和持續(xù)推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)提供理論和技術(shù)支持。

該論文工作得到國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃和國家自然科學(xué)基金等項(xiàng)目的支持。清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院郝吉明院士與王書肖教授為論文通訊作者,環(huán)境學(xué)院魯璽副教授、張少君助理教授和邢佳副教授為論文共同第一作者。環(huán)境學(xué)院段雷教授、吳燁教授為論文合作作者。

論文鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095809920301430?via%3Dihub

供稿:環(huán)境學(xué)院

編輯:李華山

審核:程曦