深化“五個走向”全方位培養(yǎng)模式

廣育祖國和人民需要的各類人才

2018年清華大學(xué)博士生必修環(huán)節(jié)社會實踐紀實

清華新聞網(wǎng)10月29日電(通訊員 張 磊) 清華大學(xué)有著悠久的研究生社會實踐傳統(tǒng),1984年起開展研究生社會實踐工作,1987年將社會實踐作為必修課程納入研究生培養(yǎng)體系。站在新時代的歷史方位,清華大學(xué)圍繞“受教育,長才干,做貢獻”的實踐育人宗旨,進一步提出了“走向海外、走向國家大工程、走向創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)制高點、走向地方特色產(chǎn)業(yè)和交叉學(xué)科前沿、走向基層”的“五個走向”全方位培養(yǎng)模式,積極探索新時代社會實踐育人機制,廣育祖國和人民需要的各類人才。

立足“五個走向”,學(xué)校以基地建設(shè)作為重要抓手,制定基地星級評價制度,實行嚴格的“準入-過程管理-考核評優(yōu)-退出”機制,建設(shè)與“五個走向”培養(yǎng)模式相適應(yīng)的基地體系。截至2018年6月,共建立并運行研究生社會實踐基地180家,其中校級基地60家,院系級基地107家,海外實踐基地14家。2018年暑期,1200余名博士生、碩士生奔赴海內(nèi)外開展為期6周的必修實踐,足跡遍布全國二十余個省市自治區(qū)的167個實踐基地以及亞洲、歐洲、南美洲、非洲等17個“一帶一路”沿線國家,在實踐中展現(xiàn)青春風采,貢獻青春力量。

走向海外,提升全球勝任力

從中國倡議到國際共識,五年來,參與“一帶一路”建設(shè)的“朋友圈”日益壯大,建設(shè)成果舉世矚目。2018年,60名研究生通過選拔走向“一帶一路”沿線,實地參與到赤道幾內(nèi)亞歐亞拉新城、贊比亞下凱富峽水電站、文萊淡布隆大橋、科威特煉化工程、厄瓜多爾圣埃倫娜水利工程等海外重大工程項目建設(shè)中,與企業(yè)海外員工同吃同住同勞動,在跨文化創(chuàng)新協(xié)作中培養(yǎng)全球勝任力,在深度體驗人類命運共同體建設(shè)中堅定“四個自信”。

中航肯尼亞實踐隊員為非洲學(xué)員講解數(shù)控車床的操作

今年,中非合作論壇北京峰會召開,推動中非命運共同體更加緊密的建設(shè)。參加清華大學(xué)研究生海外實踐的學(xué)生中,有20余人奔赴南非、肯尼亞、贊比亞、坦桑尼亞、赤道幾內(nèi)亞等非洲國家參與實踐。其中,中航肯尼亞支隊參與到由肯尼亞教育部與中航國際聯(lián)合舉辦的“情系非洲”系列活動暨第五屆非洲職業(yè)技能挑戰(zhàn)賽事培訓(xùn)工作中,累計培訓(xùn)肯尼亞贊比亞、烏干達、科特迪瓦、加蓬等國家104名非洲學(xué)員,為非洲制造業(yè)發(fā)展增強造血功能。

走向國家大工程,助力核心科技突破

每個時代都有代表性的工程,“超級工程”往往是一個時代的標志性符號,也是展現(xiàn)國家實力的重要象征。研究生參與國家大工程建設(shè),既能見證國家先進技術(shù)支撐下的“中國制造”,體會工匠精神,還能在突破“卡脖子”核心技術(shù)中貢獻力量,堅定民族自信。

清華大學(xué)在2018年先后與三峽集團、中國科學(xué)院、青海大學(xué)、上海飛機制造有限公司、國家超算中心等達成合作,組織研究生走向世界級大壩烏東德水電站、天眼工程FAST、天河工程、C919,CR929等大型客機、超級計算機等重大工程與科技研發(fā)中,在開拓視野時培育創(chuàng)新思維,在攻堅克難中樹立民族復(fù)興的偉大使命與擔當。

“天河工程”是由我國著名水利工程專家王光謙院士提出的基于大氣空間的跨區(qū)域調(diào)水模式。水利系2015級博士生馬玉針對“天河工程”基地購置的云雨監(jiān)測雷達需要校準定標的需求,先后與青海大學(xué)項目老師、雷達工程師、清華大學(xué)導(dǎo)師、博士生校外導(dǎo)師溝通探討,最終完成雷達的定標方案,形成5份內(nèi)容詳實的技術(shù)報告,提高了雷達參數(shù)的準確性,增加了數(shù)據(jù)的可靠性和適用性。

水利系2015級博士生馬玉進行雷達調(diào)平

走向創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)制高點,服務(wù)現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略

伴隨著新時代綜合國力的增強,推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、打造發(fā)展新引擎、增強發(fā)展新動力、走創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展道路成為國家發(fā)展的必然選擇。推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的動力之源,也是富民之道、公平之計、強國之策。

清華大學(xué)著力圍繞“中國制造2025”重點領(lǐng)域,面向行業(yè)內(nèi)有較大影響力、符合學(xué)校就業(yè)重點引導(dǎo)方向的企業(yè)建立一批創(chuàng)新標桿基地,引導(dǎo)研究生親身參與“互聯(lián)網(wǎng)+”、人工智能、無人駕駛、5G等前沿科技項目,培養(yǎng)自主創(chuàng)新意識。今年實踐中,研究生們依托專業(yè)優(yōu)勢,累計解決技術(shù)難題1100余項,申請專利20余項。

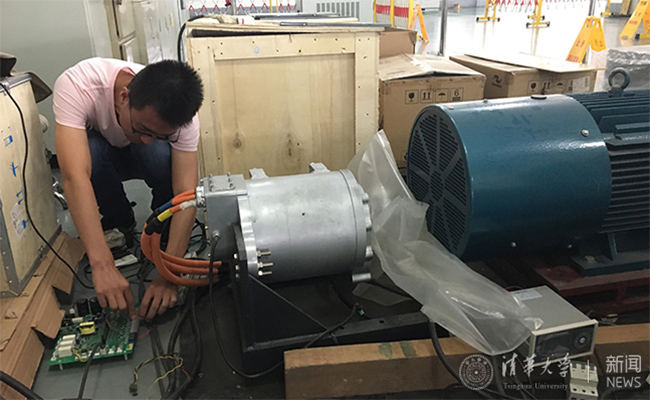

自動化系2016級博士生何秀強來到山東濟寧新風光電子科技股份有限公司參與電力電子變頻器研發(fā),針對當前國內(nèi)諸多企業(yè)普遍面臨的永磁同步電機低速驅(qū)動的關(guān)鍵技術(shù)難題,他連同技術(shù)人員一同攻克了該項技術(shù)難關(guān),提出了一種永磁同步電機I/F控制中電磁轉(zhuǎn)矩計算與閉環(huán)反饋方法,大幅改善了電機在啟動與低速運行過程中的穩(wěn)定性,已聯(lián)合實踐單位為此技術(shù)申請了發(fā)明專利,企業(yè)預(yù)計將創(chuàng)造經(jīng)濟效益近千萬元。

何秀強在實踐單位進行電機啟動試驗

走向地方特色產(chǎn)業(yè)和交叉學(xué)科前沿,推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展

地方特色產(chǎn)業(yè)是國家區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的利器。發(fā)揮高校科研特色與優(yōu)勢,服務(wù)地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級是新時代高校科研發(fā)展的必然要求。清華大學(xué)積極推動實踐基地緊扣區(qū)域需求,提出一批立足學(xué)科交叉前沿、有地方特色的好項目。截至目前,定位于地方特色產(chǎn)業(yè)和前沿交叉學(xué)科的實踐基地超過50家,越來越多的研究生走向前沿交叉學(xué)科和地方特色產(chǎn)業(yè)一線,利用自身所學(xué)為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展獻出自己的一份力量。

文化旅游產(chǎn)業(yè)是推動地方經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分。來自建筑學(xué)院的2017級博士生董英俊來到了世界文化遺產(chǎn)地——西遞古村落參與實踐,建筑學(xué)背景的他對保存十分完整的西遞古村落有著極大的興趣。實踐期間,他將35棟古民居建筑資料整理成為一套宣傳文本,系統(tǒng)的分析了西遞旅游發(fā)展存在的問題,并為西遞鎮(zhèn)設(shè)計了具有當?shù)靥厣腖OGO和文創(chuàng)產(chǎn)品,他被授予了 “西遞榮譽村民”稱號。

董英俊同學(xué)設(shè)計的西遞特色文化產(chǎn)品

來自地學(xué)系的2018級博士生陳如彥同學(xué)和其他三名博士生來到上海市象局,學(xué)科交叉的理念讓他們始于專業(yè),跳出專業(yè),用新方法解決了老問題。實踐期間,他們利用機器學(xué)習方法實現(xiàn)了利用傳統(tǒng)算法難以解決的氣象雷達資料的質(zhì)控問題,讓機器代替人眼完成了對成千上萬張圖像的檢索和剔除工作。同時,他們還利用機器學(xué)習算法對上海地區(qū)的暴雨事件和長期溫度變率開展了預(yù)報和預(yù)測工作,準確率近90%,達到新晉預(yù)報員的業(yè)務(wù)水平,實現(xiàn)了讓機器幫助預(yù)報員“觀云測天”。

地學(xué)系上海支隊成員在上海氣象局合影

走向基層,在服務(wù)社會中堅定理想信念

基層接地氣,實踐塑理想。還有130余名研究生通過短期掛職走向基層,在“雞毛蒜皮”中砥礪初心體驗基層民生訴求,在“家長里短”里凝聚黨性增進對群眾的深厚感情。

在廣西百色進行短期掛職的五名同學(xué)深度體驗了基層工作,他們走鄉(xiāng)串戶,在扶貧攻堅、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作中積極奉獻自己的力量。能動系2016級博士生王巖多次主筆起草鄉(xiāng)村振興實施方案等材料,楊圓圓與縣政府班子成員早出晚歸,實地走訪貧困戶。在為期六周的短期掛職實踐中,這群學(xué)生“掛職干部”的足跡遍布了光琴、弄朗、巴某等十余個貧困村,覆蓋了田陽縣扶貧工作最為嚴峻的主要鄉(xiāng)村。

百色支隊王巖同學(xué)下鄉(xiāng)參與扶貧工作

為了加強社會實踐在加強研究生思想政治教育中的突出作用,實現(xiàn)社會實踐中黨建工作不斷線,2018年,清華大學(xué)在全校99個博士生必修實踐支隊中設(shè)立了臨時黨支部,覆蓋了90%以上的黨員。各臨時黨支部依托實踐基地特色資源,組織了紅色教育基地走訪、“1+1”校地黨支部共建、特色民主生活會、十九大精神主題宣講、勵志講座等形式多樣、內(nèi)容豐富的黨建活動300余次,服務(wù)各類群體10000余人次,有效引導(dǎo)廣大研究生扎根祖國大地做實踐的同時緬懷歷史、堅定信仰、感受使命、立志報國。

供稿:研工部 編輯:宋亮 華山